はじめに:この記事の読み方

日本語教育機関の認定制度は、留学生受け入れを考える学校や事業者にとって必須の制度です。

でも、制度の仕組みや申請方法は複雑で、文科省のFAQも膨大で読みこなすのは大変……。

そこで本記事では、文部科学省が公開しているFAQ(令和7年6月6日版)をもとに、よくある疑問をわかりやすくQ&A形式で整理しました。

・認定制度の全体像とポイント

・専修学校や大学が申請する際の流れ

・教員要件・施設要件など細かな基準

・認定後の運営や情報公開の留意点

📌 本記事は内容が多岐にわたりますので、最初から順にお読みいただいても、目次から関心のある部分だけを選んで確認していただいても構いません。

10. 経過措置 11. 登録実践研修機関、登録日本語教員養成機関 12. 登録日本語教員養成機関や養成課程について

- 1 1. 制度全体について

- 2 2. 認定日本語教育機関

- 2.1 Q2-1|認定されるとどうなりますか?

- 2.2 Q2-2|どのような日本語教育機関が認定対象ですか?

- 2.3 Q2-3|大学の別科・留学生センター・日本語教育センターも認定が必要ですか?

- 2.4 Q2-4|日本語等別科を新設して認定申請する場合、手続きは?

- 2.5 Q2-5|他の日本語教育機関と同じ名称を使っても良いですか?

- 2.6 Q2-6|認定日本語教育機関の事業を他者に引き継ぐことはできますか?

- 2.7 Q2-7|運営を業務委託したり、派遣教職員を採用することは可能ですか?

- 2.8 Q2-8|認定課程以外の日本語教育を実施しても良いですか?

- 2.9 Q2-9|海外の外国人にオンラインで日本語教育を実施できますか?

- 2.10 Q2-10|学則における「授業料や返還ルール」はどの程度詳しく書く必要がありますか?

- 2.11 Q2-11|情報公開は施行規則に書かれた項目だけでよいのですか?

- 2.12 Q2-12|自己点検・評価は施行規則に書かれた項目だけで十分ですか?

- 2.13 Q2-13|仲介業者への手数料は点検・評価の対象になりますか?

- 2.14 Q2-14|仲介手数料は「授業料の何割以下」といった基準がありますか?

- 2.15 Q2-15|第三者評価は必ず実施しなければなりませんか?

- 2.16 Q2-16|大学で既に自己評価を行っている場合、再度点検・評価が必要ですか?

- 2.17 Q2-17|第三者評価は大学の通常評価とは別に実施する必要がありますか?

- 2.18 Q2-18|「校長」や「学則」などの用語は必ず使わないといけませんか?

- 2.19 Q2-19|認定に当たっての留意点や海外機関の扱いは?

- 2.20 Q2-20|情報公開の「多言語対応」とはどの言語を指しますか?

- 2.21 Q2-21|認定日本語教育機関は著作権法35条の「教育機関」に含まれますか?

- 3 3. 審査に関して

- 3.1 Q3-1|認定申請の事前相談はいつからできますか?

- 3.2 Q3-2|申請を取り下げた場合、すぐ次の申請期間に再申請できますか?

- 3.3 Q3-3|事前相談の「設置者」とは誰を指しますか?(法人の場合)

- 3.4 Q3-4|認定は年に何回行われますか?

- 3.5 Q3-5|認定が「不可」となった場合、すぐ次の審査に申請できますか?

- 3.6 Q3-6|「継続審査」とは?「不可」との違いは?

- 3.7 Q3-7|審査途中で申請を取り下げられますか?その場合「不可」として公表されますか?

- 3.8 Q3-8|面接審査・実地審査で代表者が出席できない場合、代わりは認められますか?

- 3.9 Q3-9|「その他直接日本語教育の用に供する土地・建物」とは?

- 3.10 Q3-10|専修学校は日本語学科を開設してから申請?それとも並行可能?

- 3.11 Q3-11|専修学校・各種学校の学則変更は認定の前?後?

- 3.12 Q3-12|自治体が設置者の場合、提出資料はどう変わりますか?

- 3.13 Q3-13|「完成年度」とは?2年課程の新設校の場合

- 3.14 Q3-14|様式1-1の「設置者名」欄、法人の場合は法人名だけでよい?

- 3.15 Q3-15|「開設日」はどの日を記載すればいい?

- 3.16 Q3-16|法人設置の場合、住民票の写しは必要?

- 3.17 Q3-17|開設予定より早く認定申請することは可能?

- 3.18 Q3-18|完成年度前でも別分野の課程を新設できる?

- 4 4. 設置者の要件に関して

- 5 5. 認定基準(総則・教員及び職員の体制)に関して

- 5.1 Q5-1|「教育上必要な教員組織その他」とは何を指す?

- 5.2 Q5-2|現職の日本語教員は、新制度で何が変わる?

- 5.3 Q5-3|学校の支援員や地域の日本語教室の教師・支援者も、登録日本語教員になる必要がある?

- 5.4 Q5-4|認定日本語教育機関の教員は全員、登録日本語教員でなければならない?

- 5.5 Q5-5|登録日本語教員の資格は、認定申請時に取得していなければならない?

- 5.6 Q5-6|現職の日本語教員をそのまま継続して雇用できる?

- 5.7 Q5-7|「校長としてふさわしい社会的信望」とは?

- 5.8 Q5-8|副校長はどのような役割を担えばよい?

- 5.9 Q5-9|「隣地」とはどこを指す?

- 5.10 Q5-10|主任教員は分野ごとに置く必要がある?

- 5.11 Q5-11|主任教員に必要な「知識・技能」とは?

- 5.12 Q5-12|本務等教員とは?

- 5.13 Q5-13|全員を非常勤(フルタイム以外)の教員で本務等教員にできる?

- 5.14 Q5-14|主任教員の「3年以上の経験」はどの教育機関での経験が認められる?(経過措置期間)

- 5.15 Q5-15|主任教員の「3年以上の勤務経験」は一つの機関である必要がある?産休・育休は算入できる?

- 5.16 Q5-16|主任教員に求められる「外国人を雇用する事業主」「地方公共団体」とは例示?

- 5.17 Q5-17|教員は国内在住者に限られる?海外在住教員の配置は可能?

- 5.18 Q5-18|複数の機関で本務等教員になることは可能?

- 5.19 Q5-19|異なる分野の課程で本務等教員を兼務できる?

- 5.20 Q5-20|大学や専門学校では本務等教員が最低1人で良いのはなぜ?

- 5.21 Q5-21|就労・生活課程の授業時数は「単位時間」に換算する必要がある?

- 5.22 Q5-22|「事務を統括する」とはどんな業務?

- 5.23 Q5-23|事務統括職員は校長や主任教員と兼務できる?

- 5.24 Q5-24|事務統括職員を複数名配置できる?

- 5.25 Q5-25|事務統括職員や生活指導担当者の雇用形態は?

- 5.26 Q5-26|申請時点で全教職員の雇用契約が必要?

- 5.27 Q5-27|既存校の就任承諾書、就任日はいつにする?

- 5.28 Q5-28|既存の告示校役員の就任承諾書、日付はどう書く?

- 5.29 Q5-29|海外での教育経験も在職証明書が必要?

- 5.30 Q5-30|在職証明書の入手が困難な場合の対応は?

- 5.31 Q5-31|主任教員等の学歴証明は写しでOK?発行日には期限がある?

- 5.32 Q5-32|外国語の卒業証明書は申請で使える?

- 6 6. 認定基準(施設及び設備)に関して

- 6.1 Q6-1|校地・校舎は賃貸でもいい?

- 6.2 Q6-2|校地・校舎の自己所有に例外はある?

- 6.3 Q6-3|「負担付きでない」とはどういう意味?

- 6.4 Q6-4|「負担付きであることにやむを得ない事情」とは?

- 6.5 Q6-5|認定後に校地や校舎へ抵当権を設定することはできる?

- 6.6 Q6-6|既存の告示校が認定を受ける場合も、抵当権は「取得資金目的」のみに限定?

- 6.7 Q6-7|校舎を他の教育機関と共用する場合、面積の計算方法は?

- 6.8 Q6-8|「社会通念上必要と考えられる構造や耐震性」とは具体的にどのような基準?

- 6.9 Q6-9|建設や改修が完了していない段階で申請できる?

- 6.10 Q6-10|教員室と事務室を同じ部屋にしてもよい?

- 6.11 Q6-11|黒板を使わない授業の場合、代用設備でもよい?

- 6.12 Q6-12|図書の数について基準はある?

- 6.13 Q6-13|実地審査時に全ての蔵書を揃えておく必要がある?

- 6.14 Q6-14|設備にはICT機器も含まれる?

- 6.15 Q6-15|申請時点で備品はすでに購入しておく必要がある?

- 6.16 Q6-16|寄宿舎をまだ契約していなくても図面や概要資料は必要?

- 6.17 Q6-17|様式2の校舎欄で教員室兼事務室がある場合の記載方法は?

- 7 7. 認定基準(教育課程)に関して

- 7.1 Q7-1|認定を受けた教育課程の内容を見直した場合、変更届は必要?

- 7.2 Q7-2|課程の新設と既存課程の変更の違いは?

- 7.3 Q7-3|留学課程で就職を目的としたコースを設置できる?

- 7.4 Q7-4|卒業後に進学せず就職予定の留学生は「就労課程」で受け入れられる?

- 7.5 Q7-5|「課程」と「コース」の違いは?

- 7.6 Q7-6|進度の速い生徒を上級クラスに入れても良い?

- 7.7 Q7-7|教育課程編成で各機関が留意すべき点は?

- 7.8 Q7-8|教育課程の名称はどのように設定すべき?

- 7.9 Q7-9|教育課程の目的と生徒の学習目的が一致しない場合は受け入れできない?

- 7.10 Q7-10|「高度に自立して日本語を理解し、使用できる水準」とは具体的にどのレベル?

- 7.11 Q7-11|定期試験や学校行事は授業時数・日数に含められる?(第20条)

- 7.12 Q7-12|大学・専門学校で日本語教育課程以外の科目を授業時数に算入できる?(第20条第2項)

- 7.13 Q7-13|留学課程で夜間授業を行うことは可能?(第20条第4項)

- 7.14 Q7-14|指針ができたことで独自の教育はできなくなるの?(第22条等)

- 7.15 Q7-15|外部機関と連携した授業も課程に含められる?(第22条)

- 7.16 Q7-16|生活オリエンテーション等を教育課程に含められる?(第22条)

- 7.17 Q7-17|学習時間を偏りなく設定するには?(第22条)

- 7.18 Q7-18|「総合学習」とはどのような学習か?(指針 5-2(5)ⅲ、5-3(5)ⅲ、5-4(5)ⅲ)

- 7.19 Q7-19|「支障のない範囲内」とはどういう意味か?(第22条第4項)

- 7.20 Q7-20|どんな教育内容を「認定対象外課程」として申請する必要があるか?(第22条第4項)

- 7.21 Q7-21|就労・生活課程で「聞く」「話す」に特化したコースを実施できるか?(第23条)

- 7.22 Q7-22|就労・生活課程で認定課程の一部を履修させる場合、認定や届出は必要?(第23条)

- 7.23 Q7-23|「修業期間の始期から1年を経過しない間」とはいつまで?(第24条第2項)

- 7.24 Q7-24|「合計収容定員数の8割を超えている」とはいつの時点を指す?(第24条第4項)

- 7.25 Q7-25|在籍者数が収容定員の8割を超えていれば、定員増加は必ず認められる?(第24条第4項)

- 7.26 Q7-26|収容定員数を超えて生徒を受け入れることは可能?(第24条第5項)

- 7.27 Q7-27|同一分野で複数課程を設置した場合、各課程の収容定員を超える受入れは可能?(第24条第5項)

- 7.28 Q7-28|講義授業で20人を超える受講が認められるケースは?(第24条第6項)

- 7.29 Q7-29|「講義」とはどのような授業形態を指す?(第24条第6項、第25条第1項)

- 7.30 Q7-30|留学のための課程ではオンライン授業は一切認められない?(第25条第1項)

- 7.31 Q7-31|「同時かつ双方向に行われる」オンライン授業とは?(第25条第2項、告示第5条第1項第2号)

- 7.32 Q7-32|校舎以外の場所で恒常的に授業を履修させるとは?(第25条第4項)

- 7.33 Q7-33|補助者の役割と資格要件(第25条第2項・第4項、告示第5条第2項第3号)

- 7.34 Q7-34|留学課程の入学者募集で必要な情報提供(第26条)

- 7.35 Q7-35|入学者の日本語能力と学習意欲の確認方法(第27条)

- 7.36 Q7-36|修了要件における「学習成果の評価方法」(第28条)

- 7.37 Q7-37|卒業時点で生徒の日本語能力が低い場合の扱い(第28条)

- 7.38 Q7-38|留学課程の収容定員が100名を超えている場合に、就労・生活課程を追加できるか

- 7.39 Q7-39|開設後の増員申請はいつから可能?反映時期は?

- 7.40 Q7-40|文科大臣指定準備教育課程(告示別表第二)の申請方法は?

- 7.41 Q7-41|日本語教育課程の内容に係る認定申請書類に記載例はある?

- 7.42 Q7-42|留学のための課程で授業期間を35週より長く設定してもよい?

- 7.43 Q7-43|専門学校進学を目標とする「留学のための課程」の到達目標はB1でよい?

- 7.44 Q7-44|進学課程と就職課程の間を生徒が移動することはできる?

- 7.45 Q7-45|進学と就職に分岐する課程編成や、途中で到達目標が変わる課程編成は可能?

- 8 8. 認定基準(学習上及び生活上の支援体制)に関して

- 8.1 Q8-1|学習上の困難を抱える生徒に母語支援は必須?

- 8.2 Q8-2|就労・生活課程における出席管理体制の求められる水準は?

- 8.3 Q8-3|転学支援計画で想定される内容とは?

- 8.4 Q8-4|転学協定は必須か?

- 8.5 Q8-5|留学のための課程における地方公共団体との連携内容

- 8.6 Q8-6|生活指導担当者に必要な「知識及び経験」について

- 8.7 Q8-7|生活指導担当者は事務員を兼務できるか

- 8.8 Q8-8|生活指導における「母語対応者」の確保について

- 8.9 Q8-9|健康診断の内容について

- 8.10 Q8-10|「在留・学習継続支援体制」とは何か

- 8.11 Q8-11|就労・生活課程における「連携体制の実績」について

- 8.12 Q8-12|認定基準第35条・36条の「連携」と「相応な実績」について

- 8.13 Q8-13|施行規則第10条の「医師その他の生徒の健康の保持増進に従事する者の勤務状況」について

- 8.14 Q8-14|母語やその他言語による対応体制について

- 9 9. 法務省告示機関に関して

- 9.1 Q9-1|新制度で何が変わるのか?

- 9.2 Q9-2|法務省告示機関はいつまでに認定を取る必要があるのか?

- 9.3 Q9-3|法務省告示機関に関する各種手続きの受付先は?

- 9.4 Q9-4|告示基準による義務は引き続き必要か?

- 9.5 Q9-5|専任教員数に関する経過措置は継続されるか?

- 9.6 Q9-6|養成研修の新規届出の期限について

- 9.7 Q9-7|日本語教育能力検定試験の合格時期と取扱い

- 9.8 Q9-8|認定申請と法務省告示機関の変更手続き

- 9.9 Q9-9|認定を受ける前の定員増について

- 9.10 Q9-10|定員増申請中に認定申請はできるか

- 9.11 Q9-11|認定申請中に適正校通知が出た場合の定員増申請

- 9.12 Q9-12|移行措置期間中に一部課程・コースのみ認定申請できるか

- 10 10. 経過措置に関して

- 11 11. 登録実践研修機関、登録日本語教員養成機関について

- 11.1 Q11-1|登録のための相談はいつから可能か

- 11.2 Q11-2|両方の登録申請をした場合に片方だけ認められたら?

- 11.3 Q11-3|経過措置Cルートの対象機関はいつまでに登録が必要?

- 11.4 Q11-4|申請後に申請資料の内容を変更できる?

- 11.5 Q11-5|実践研修や養成課程を委託できる?

- 11.6 Q11-6|研修事務規程や養成業務規程はどの程度詳細に書く?

- 11.7 Q11-7|実践研修や養成課程の定員数とは?

- 11.8 Q11-8|同一科目を実践研修と養成課程の両方に含められるか?

- 11.9 Q11-9|実践研修に係る費用について

- 11.10 Q11-10|実践研修の手数料の額について

- 11.11 Q11-11|大学在学生の実践研修手数料について

- 11.12 Q11-12|登録実践研修機関の地位の引継ぎについて

- 11.13 Q11-13|「養成課程を修了する見込みの者」の範囲

- 11.14 Q11-14|養成課程修了見込みの判定主体

- 11.15 Q11-15|実践研修の受講者を自機関修了者に限定できるか

- 11.16 Q11-16|実践研修に修了要件は必要か

- 11.17 Q11-17|実践研修で「修了不可」と判断される場合について

- 11.18 Q11-18|実践研修はすべてオンラインで実施できるか

- 11.19 Q11-19|実践研修の教壇実習で網羅的な学習者対象が必要か

- 11.20 Q11-20|教壇実習の授業時間の単位について

- 11.21 Q11-21|教壇実習を分けて実施することは可能か

- 11.22 Q11-22|教壇実習は必ず認定日本語教育機関で行う必要があるか

- 11.23 Q11-23|認定日本語教育機関の認定申請と並行して登録実践研修機関の登録申請は可能か

- 11.24 Q11-24|認定日本語教育機関以外を教壇実習機関とする場合の指導者の要件

- 11.25 Q11-25|インターナショナルスクールを教壇実習機関とすることはできるか

- 11.26 Q11-26|教壇実習機関は外部機関でなければならないのか

- 11.27 Q11-27|点検および評価の項目はどのように設定すべきか

- 11.28 Q11-28|既存の評価制度と実践研修の評価の関係

- 11.29 Q11-29|第三者評価の実施義務について

- 11.30 Q11-30|秘密保持に関するルールとは

- 12 12. 登録日本語教員養成機関や養成課程について

- 12.1 Q12-1|養成課程に修了要件は必要か

- 12.2 Q12-2|登録日本語教員養成機関の地位を他者に引き継げるか

- 12.3 Q12-3|授業時間外の学習(二倍規定)の確認方法

- 12.4 Q12-4|受講料割引と不当な差別的取扱い

- 12.5 Q12-5|本務等教授者とは

- 12.6 Q12-6|認定日本語教育機関の本務等教員を養成課程の教授者にできるか

- 12.7 Q12-7|「実施上支障を来さない体制」とはどのような体制か

- 12.8 Q12-8|本務等教授者の「最低3人を上回る」要件の考え方

- 12.9 Q12-9|本務等教授者は担当科目がなくてもよいか

- 12.10 Q12-10|複数機関による共同実施は可能か

- 12.11 Q12-11|養成課程における点検・評価項目とは

- 12.12 Q12-12|既存の評価制度がある場合、新たに整備は必要か

- 12.13 Q12-13|第三者評価の実施は必須か

- 12.14 Q12-14|秘密の保持に関するルールとは

- 12.15 Q12-15|必須教育内容の必要単位について

- 12.16 Q12-16|必須教育内容の時間数や単位数の目安について

- 12.17 Q12-17|養成課程における「必須の教育内容」の確認資料

- 12.18 Q12-18|養成課程修了後の基礎試験免除の有効期間

- 12.19 Q12-19|養成課程を海外の日本語学校等と連携して実施できるか

- 12.20 Q12-20|登録実践研修機関と教壇実習機関が異なる場合の留意点

- 12.21 Q12-21|登録前に課程を履修していた学生の扱い

- 13 注意(安全のために)

- 14 Contact Us

1. 制度全体について

Q1-1|日本語教育機関認定法が制定された背景は?

在留外国人が増え続ける一方で、日本語教育には次の課題がありました。

-

教育の質を保証する仕組みが不十分

-

専門性を持つ日本語教師の数や質の確保が不十分

このため、法律により以下の新しい制度が創設されました。

-

日本語教育機関の認定制度

一定の基準を満たした教育機関を「認定日本語教育機関」として位置づける。 -

登録日本語教員の資格制度

認定機関で指導できる「登録日本語教員」を新たに制度化。

これにより、学習者一人ひとりの目的に合った日本語力を確実に身につけられるよう、教育の質を保証することが狙いです。

👉 詳しくは文部科学省が公開している概要資料をご参照ください:

日本語教育機関認定法の概要(文科省)

Q1-2|国が公開する「認定日本語教育機関」の情報サイトは?

法律では、省令に基づき、認定日本語教育機関の設置者や基本情報を国が公表することが定められています。

公開先は以下のポータルサイトです:

👉 日本語教育機関認定法ポータル

-

認定された日本語教育機関の情報を多言語で公開

-

将来的には、登録日本語教員の情報(実践研修や登録後の研修履歴を含む)についても、本人の同意を得た上で公表予定

※登録教員の情報公開の詳細は、制度の運用が確定次第、文部科学省から周知されます。

2. 認定日本語教育機関

Q2-1|認定されるとどうなりますか?

認定基準を満たした日本語教育機関は、文部科学大臣から「認定日本語教育機関」として認定されます。認定されると以下のメリットがあります。

-

国の情報サイトで多言語公開

→ 外国人本人や企業が正確な情報を入手可能に。 -

広告等での認定表示が可能

→ 信頼性を示すマークとして活用できる。 -

教育水準の透明化

→ 提供される日本語教育の水準を外部から確認可能。

これにより、学習者や企業は「質が担保された日本語教育機関」を選びやすくなり、学習者の目的や状況に合った学校選択が可能になります。

Q2-2|どのような日本語教育機関が認定対象ですか?

本制度の認定対象は、教育を行う分野ごとに審査される日本語教育課程です。具体的には次の3分野に分かれます。

-

留学分野

留学生を受け入れ、日本語教育を行う機関。 -

就労分野

外国人労働者に対し、仕事に必要な日本語教育を行う機関。 -

生活分野

地域社会で生活する外国人に対して、日本語教育を提供する機関。

つまり、「留学」「就労」「生活」のいずれか、または複数分野で教育を実施する機関が、認定の対象となります。

Q2-3|大学の別科・留学生センター・日本語教育センターも認定が必要ですか?

結論

原則として、留学生を「留学」在留資格で受け入れるためには認定が必要です。

認定が必要となるケース

-

科目等履修生・聴講生・研究生などの 非正規生 を対象に、

-

日本語能力試験N2相当未満の学生に対して、

-

専ら日本語教育を行う場合。

この条件に当てはまる場合は、令和11年(2029年)3月31日までに「留学」課程の認定を受けなければ、在留資格「留学」が認められません。

認定が不要なケース

以下に該当する場合は、従来どおり認定を受けなくても日本語教育を実施できます。

-

正規課程に正規生として在籍する留学生に対して日本語教育を行う場合

-

国費外国人留学生制度に基づく学生を対象にする場合

-

大学間交流協定に基づき受け入れる交換留学生を対象にする場合

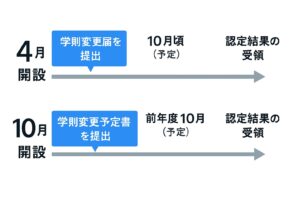

Q2-4|日本語等別科を新設して認定申請する場合、手続きは?

流れの概要

大学が新たに「日本語等別科」を設置し、同時に認定日本語教育機関の申請を行う場合は、次の手続きが必要です。

-

事前相談

まず、高等教育局参事官(国際担当)付「留学生交流室」に相談。 -

学則変更の手続き

学則変更届出を「大学設置室(高等教育局大学教育・入試課)」宛に提出。

提出期間:設置前年度の4月1日〜12月31日 -

学則変更予定書の提出

12月31日までに認定されなかった場合 → 「学則変更予定書」を提出し、認定後に改めて「学則変更届」を提出する流れに。 -

認定結果を踏まえた手続き

- 4月開設予定:10月頃に認定結果を受領 → 速やかに学則変更届を提出。

- 10月開設予定:前年度10月の申請時に「学則変更予定書」を提出 → 翌年4月頃に認定結果を受領 → 速やかに「学則変更届」を提出。 -

別科開設・留学生受入れ

届出書の提出によって正式に別科が設置され、その時点で留学生受け入れが可能になります。

⚠️ 注意

「届出書」を提出しない場合は、「予定書」が自動的に取り下げ扱いとなります。

Q2-5|他の日本語教育機関と同じ名称を使っても良いですか?

結論

原則として、既存の認定日本語教育機関と紛らわしい名称は使用できません。

-

法令(施行規則第4条第2項)では、

-

他の認定機関と混同するおそれのある名称

-

誤解を招く表示

-

虚偽の表示

…を禁止しています。

-

そのため、新たに日本語教育機関の名称を決める際は、既設校の名称との重複や類似を避け、混乱を招かないことが求められます。

よくあるNG例

-

「東京国際日本語学院」と「東京国際日本語スクール」

→ 呼称が似すぎて混乱を招く。 -

「日本語アカデミー新宿校」と「新宿日本語アカデミー」

→ 名称の順序を変えただけで区別が難しい。 -

既に有名校がある名称に「第二」「新」「本部」などをつける

→ あたかも系列校のように誤解されるおそれあり。

👉 名称決定時は、既存校一覧を確認して重複・類似を避けることが重要です。

Q2-6|認定日本語教育機関の事業を他者に引き継ぐことはできますか?

結論

原則として、事業の引き継ぎ(譲渡)は認められず、新しい設置者が改めて認定を受ける必要があります。

詳細ポイント

-

認定は「設置者」に与えられるもの(日本語教育機関認定法第2条)。

-

親会社・子会社・関連会社など、法人格が異なれば別の設置者とみなされます。

-

新設置者は、適格性・体制・施設設備・教育課程などを含めて再審査を受ける必要があり、省略は一切ありません。

注意点

-

新設置者が認定を受ける前に事業譲渡した場合、その間は認定日本語教育機関とは見なされません。

-

この期間中は「認定日本語教育機関」またはそれに紛らわしい名称を使うことはできません(法第4条)。

Q2-7|運営を業務委託したり、派遣教職員を採用することは可能ですか?

結論

-

運営の業務委託は不可

-

教員を委託契約(請負・委任)で雇うことも不可

-

人材派遣や雇用契約は条件付きで可能

詳細ポイント

-

運営について

認定日本語教育機関は、設置者が安定した経営基盤を持ち、自ら責任を持って運営することが法律上求められています。

したがって、設置者以外に運営を委託することはできません。 -

教員の雇用形態について

- 教員はすべて「設置者および校長の指揮命令下」で組織的な教育活動に従事する必要があります。

- そのため、請負契約や委任契約による教員の採用は不可です。

- ただし、人材派遣契約やその他の雇用契約であっても、設置者・校長の管理下で教育活動に従事するなら認められる場合があります。 -

注意点

最終的には、設置者の責任と判断で適否を確認する必要があります。

Q2-8|認定課程以外の日本語教育を実施しても良いですか?

結論

認定日本語教育機関は、認定課程以外の日本語教育を実施することも可能です。ただし、宣伝や表示の方法には厳しいルールがあります。

実施自体は可能

-

認定を受けた課程以外でも、日本語教育課程を開講してよい。

-

法令を遵守している限り、教育活動や関連事業を行うことに制限はない。

表示の注意点

-

認定機関である旨を表示するのは可能。

例:「〇〇日本語学院(認定日本語教育機関)」 -

ただし、認定対象外の教育課程を「認定コース」「認定日本語教育」と宣伝するのは違法。

例:趣味向けコースや短期講座を「認定課程」と誤解させる表現は不可。

一部例外(就労・生活分野)

-

認定基準第23条に基づき、就労課程や生活課程の一部を体系的に履修させるものについては、認定課程として宣伝できる。

Q2-9|海外の外国人にオンラインで日本語教育を実施できますか?

結論

-

就労・生活分野の課程:授業時数の 上限3/4まで オンライン授業が可能。

-

留学分野の課程:オンライン授業は認められていません。

例外的に可能なケース

-

認定対象外の教育活動として、来日前の外国人留学希望者等にオンラインで日本語を教えることは可能です。

例:渡日前準備コース、短期の入門講座など。

Q2-10|学則における「授業料や返還ルール」はどの程度詳しく書く必要がありますか?

結論

学則には、授業料や入学料などの金額、および返還ルールを明確かつ詳細に定める必要があります。

詳細に記載すべき内容

-

授業料・入学料・その他徴収費用の金額

-

返還ルールの条件と手続き

- どのような場合に返還されるのか

- 返還の金額の計算方法

- 返還の手続きの流れ

根拠法令

-

特定商取引に関する法律(特定継続的役務提供に該当する場合あり)

-

消費者契約法 など、関連する消費者保護法令に基づく確認が必要。

👉 学則の本文だけでなく、別表や一覧表形式で明記すると、学生にとってわかりやすく、トラブル防止にもつながります。

Q2-11|情報公開は施行規則に書かれた項目だけでよいのですか?

結論

いいえ。施行規則第4条は「最低限公開しなければならない情報」を定めたものにすぎません。

公表が必須の情報(最低限)

-

設置者の情報

-

認定を受けた日本語教育課程の概要

-

収容定員や所在地など

追加で公表できる情報(任意)

各機関の判断で、以下のような情報を追加公開することも可能です。

-

開設年月日

-

教員数や教員プロフィール

-

進学実績や就職実績

-

学生サポート体制

👉 学生や企業が学校を選ぶ際、信頼性や透明性を高めるためには積極的な情報公開が望ましいです。

Q2-12|自己点検・評価は施行規則に書かれた項目だけで十分ですか?

結論

いいえ。施行規則第7条に定められた項目は「最低限」であり、それだけで十分とはいえません。

必須の点検・評価(最低限)

-

施行規則第7条各号に規定された事項(教育課程、施設、教職員体制など)

各機関で追加すべき点検・評価(任意だが重要)

-

地域貢献や社会貢献の状況

-

法令遵守の状況

-

学生サポートの充実度

-

情報公開や説明責任の実施状況

👉 つまり、法令に書かれた項目+機関ごとの独自評価を行うことで、質の高い自己点検・評価になります。

Q2-13|仲介業者への手数料は点検・評価の対象になりますか?

結論

はい。仲介業者(留学生募集や入学手続サポートを行う業者)に支払う手数料も、自己点検・評価の対象です。

背景

-

施行規則第7条第8号では「財務に関すること」を評価項目としています。

-

ここには、仲介手数料などの支出の適正性も含まれます。

注意点

-

仲介業者を活用しているのに、その手数料を点検・評価に含めない場合 → 国からの指導対象となる可能性あり。

-

特に留学生募集に関する手数料は、不透明さが問題視されやすいため、適正性の検証が不可欠です。

Q2-14|仲介手数料は「授業料の何割以下」といった基準がありますか?

結論

明確な割合や数値基準はありません。

判断の考え方

-

授業料等の納入金額

-

教育活動に必要な費用

-

学校の安定的な運営体制

これらを総合的に勘案して、仲介手数料が「相当程度高額ではないか」を判断します。

背景

-

「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」では、仲介料が過大だと教育の質や運営の安定性に悪影響を及ぼすおそれがあると指摘されています。

-

そのため、一律の数値基準ではなく、個別審査で判断されます。

Q2-15|第三者評価は必ず実施しなければなりませんか?

結論

第三者評価の実施は 努力義務 であり、行わなくても法令違反にはなりません。

ポイント

-

施行規則第8条 で「努力義務」として規定。

-

実施しない場合でもペナルティはない。

-

ただし、客観的な評価を受けることで、教育の質改善や信頼性向上につながるため、積極的な実施が推奨されます。

Q2-16|大学で既に自己評価を行っている場合、再度点検・評価が必要ですか?

結論

はい、認定日本語教育機関としての義務は別途発生します。ただし、既存の仕組みと統合して実施することは可能です。

必須となる義務(認定法に基づくもの)

-

情報公開(法第3条)

-

自己点検・評価(法第8条)

-

帳簿の備付け(法第10条)

大学・専門学校の場合

-

学校教育法など他法令に基づいて既に実施している自己評価・情報公開が、認定法の要件を満たす内容であれば、一体的に実施してもよい。

-

ただし、形式的に流用するのではなく、認定法の規定を充足しているかを確認することが必要。

Q2-17|第三者評価は大学の通常評価とは別に実施する必要がありますか?

結論

第三者評価は 努力義務 であり、必ずしも大学の通常評価とは別枠で実施する必要はありません。

詳細ポイント

-

現時点で国が特定の手法を指定する予定はなし。

-

各機関が「相当の知見を有する第三者」と判断する者に依頼して評価を行えばよい。

-

評価結果は公表するよう努めることが求められている。

👉 つまり、既存の大学評価に組み込むことも可能であり、別立ての制度を必ず設ける必要はありません。

Q2-18|「校長」や「学則」などの用語は必ず使わないといけませんか?

結論

必ずしも法律用語どおりの呼称を使う必要はありません。

詳細ポイント

-

施行規則や認定基準では「校長」「生活指導担当者」「学則」などの名称が法令上規定されている。

-

ただし、実務上はこれと異なる名称・呼称を使用しても差し支えない。

例:

- 「校長」→「ディレクター」「統括責任者」

- 「学則」→「規程」「ルール」

👉 重要なのは、法令上の役割を果たしていることであり、日常運営で柔軟に名称を使い分けることは認められます。

Q2-19|認定に当たっての留意点や海外機関の扱いは?

留意すべきポイント

認定日本語教育機関は、単に法律上の基準を満たすだけでなく、社会的に信頼される教育機関としての責任を果たすことが求められます。具体的には:

-

外国人留学生の在籍管理の徹底

-

法人ガバナンスの確保

- 個人情報の適正な管理

- ハラスメント防止体制の整備 -

労働法制や関連法令の遵守

👉 認定の有無にかかわらず、広く法令順守と社会的責任を果たす姿勢が必要です。

海外機関の扱い

-

海外に所在する日本語教育機関は認定の対象外です。

-

認定を受けられるのは、国内に設置された教育機関のみです。

Q2-20|情報公開の「多言語対応」とはどの言語を指しますか?

結論

-

多言語での情報公開は 努力義務 であり、実施していないからといって直ちに違反にはなりません。

-

使用する言語の種類や数は、各機関の募集対象国や学生層に応じて設定すればよいとされています。

実務上のポイント

-

最低限の努力義務

→ 日本語以外でも情報を出すことが望ましい。 -

対象国に合わせた言語選択

→ 例:中国からの留学生が多ければ中国語、ベトナムから多ければベトナム語など。 -

学校案内・募集要項など

→ 生徒募集に関する資料は、必ず受け手に情報が伝わる言語(母国語等)での対応が必要。

Q2-21|認定日本語教育機関は著作権法35条の「教育機関」に含まれますか?

結論

場合によっては含まれます。営利を目的としない設置で、組織的かつ継続的に教育活動を行う認定日本語教育機関は、著作権法35条の対象となり得ます。

著作権法35条の例外措置とは?

-

授業目的公衆送信補償金制度とも呼ばれる規定。

-

教育機関において、授業の過程で必要な限度で公表された著作物を複製できる例外措置。

-

本来は著作権者の許諾が必要だが、この条件を満たす場合は不要となる。

適用される条件

-

「学校その他の教育機関」であること。

-

営利を目的としない設置者によって運営されていること。

-

組織的・継続的に教育活動を行っていること。

適用されないケース

-

設置主体が営利法人である場合。

-

設置主体が非営利でも、最終的な目的が事業体の利益に直結する場合。

実務上の注意

-

適用の可否は個別判断が必要。

-

文化庁の資料・運用指針を参照して判断することが推奨される。

3. 審査に関して

Q3-1|認定申請の事前相談はいつからできますか?

結論

認定日本語教育機関の申請を行う際は、事前相談が必須であり、必要書類を揃えて計画的に準備する必要があります。

事前相談の流れ

-

文部科学省の「日本語教育課」に事前相談を申し込む。

-

必要書類をすべて揃え、事前相談日の14日前までに電子システムで提出することが原則。

申請スケジュール

-

最新の申請受付期間は、文科省の専用ページで確認可能。

👉 申請スケジュールはこちら(文科省HP)

Q3-2|申請を取り下げた場合、すぐ次の申請期間に再申請できますか?

結論

はい、可能です。ただし条件があります。

条件

-

申請を取り下げた時期が、直後の申請回の「事前相談受付締切」前であること。

-

この場合、次の申請期間に改めて申請へ進むことができます。

Q3-3|事前相談の「設置者」とは誰を指しますか?(法人の場合)

結論

-

法人の場合の「設置者」=法人の代表者です。

-

ただし、事前相談に限っては必ずしも代表者本人の出席は不要です。

出席ルール

-

面接審査や実地審査では、最終責任者(法人代表者)が出席することが原則。

-

事前相談は、代表者でなくても、校長・主任教員など機関に所属する職員でも対応可能。

-

ただし、設置者または機関所属者以外は出席できません。

Q3-4|認定は年に何回行われますか?

結論

認定審査は 年2回実施される予定です。

Q3-5|認定が「不可」となった場合、すぐ次の審査に申請できますか?

結論

できません。次々回以降の審査に向けて準備する必要があります。

詳細ポイント

-

「不可」の判断が出る時点では、直後の申請期限(事前相談・申請提出)がすでに過ぎているため、直後の回には申請不可。

-

再申請は 次々回以降 から可能。

改善の必要性

-

「不可」の理由は通知されます。

-

改善には一定の時間を要するため、十分な検討・対応を行わなければ再度「不可」となる可能性があります。

Q3-6|「継続審査」とは?「不可」との違いは?

結論

-

継続審査:要件を完全には満たしていないが、短期間で改善可能と判断された場合に下される判定。

-

不可:改善に時間がかかる、または要件を満たせていないと判断された場合の判定。

継続審査の特徴

-

申請者が希望すれば、次回の申請受付期限にかかわらず、審査を継続して受けられる。

-

次回の審査に自動的に持ち越される形となる。

-

ただし、2回連続で「継続審査」になることはない。

不可との違い

-

継続審査:短期間で改善すれば次の審査で認定可の可能性あり。

-

不可:次回申請には間に合わず、次々回以降に再申請する必要がある。

Q3-7|審査途中で申請を取り下げられますか?その場合「不可」として公表されますか?

結論

-

申請途中での取り下げは可能です。

-

取り下げた場合、その時点で審査は中止され、「不可」などの判定はされません。

-

よって、結果としての公表対象にもなりません。

実務上のポイント

-

審査の進行中に状況が変わった場合(例:教員確保が間に合わない、施設基準を満たせないなど)、取り下げる判断も可能。

-

「不可」とは扱われないため、評判への影響を避けたい場合にも有効な選択肢。

Q3-8|面接審査・実地審査で代表者が出席できない場合、代わりは認められますか?

結論

原則として法人の代表者が出席する必要があります。ただし、正当な理由があり、責任体制が明確であれば、経営担当役員が代わることも可能です。

認められる条件(例外)

-

代表者が不在でも、最終責任を取れる体制が確立していること。

-

代表者が出席できないことに、正当な理由があること。

-

出席者が、機関の運営に責任を持って説明・対応できる人物であること。

注意点

-

外部関係者や機関に所属しない者は出席不可。

-

出席者には、審査の場で「責任をもって対応できるか」を確認される場合がある。

-

なお、事前相談に限っては代表者の出席は不要。

Q3-9|「その他直接日本語教育の用に供する土地・建物」とは?

結論

施行規則第1条第1項第7号における「その他直接日本語教育の用に供する土地・建物」には、日本語教育機関の運営に必要な施設が含まれます。

具体例

-

**寄宿舎(学生寮)**の土地や建物

-

留学生の生活支援に直結する付属施設

-

教育活動を円滑に行うために必要とされる建物

👉 ポイントは、**単なる不動産ではなく「教育活動・学生生活に直結する施設」**が対象となる点です。

Q3-10|専修学校は日本語学科を開設してから申請?それとも並行可能?

結論

専修学校の場合、日本語学科の新設認可手続きと、認定日本語教育機関の申請を同時並行で進めることが可能です。

実務上の流れ

-

都道府県への学科新設認可申請を行う。

-

同時に、文科省への認定申請を作成・提出できる。

-

事前相談時に、都道府県での手続きと並行して進めること、そのスケジュールを伝える必要がある。

Q3-11|専修学校・各種学校の学則変更は認定の前?後?

結論

-

認定申請は、学則や寄附行為を変更する前に「変更案」を提出して行うことが可能です。

-

認定を受けた後、要件に適合するように正式に学則変更・寄附行為の変更を行う必要があります。

実務上の流れ

-

認定申請時:学則変更の「案」を添付して申請。

-

審査過程:必要に応じて修正指示が入る可能性あり。

-

認定後:所轄都道府県に正式に手続きを行い、学則や寄附行為を変更。

Q3-12|自治体が設置者の場合、提出資料はどう変わりますか?

結論

地方公共団体が設置者となる場合、一部の提出資料が不要となり、施設要件にも例外が認められます。

主な違い

-

提出資料

-

設置者の要件に関する一部書類は提出不要。

-

-

校地・校舎の要件

-

自己所有の原則に対して、地方公共団体の場合は例外規定が設けられている。

-

注意点

-

自治体設置の場合でも、審査過程で学則等の修正を求められる可能性あり。

Q3-13|「完成年度」とは?2年課程の新設校の場合

結論

「完成年度」とは、定められた収容定員がすべて充足される年度を指します。

具体例(2年課程のみ設置の場合)

-

1年次:定員の半数を入学させる。

-

2年次:さらに残り半数を入学させる。

-

👉 この場合、2年目が「完成年度」となる。

ポイント

-

完成年度は 各機関の学生受入計画に依存する。

-

課程の修業年限や募集計画によって変動するため、一律の定義ではなく個別判断が必要。

Q3-14|様式1-1の「設置者名」欄、法人の場合は法人名だけでよい?

結論

法人が設置者の場合は、法人名だけでなく代表者名も併記する必要があります。

記載例

-

(例)「学校法人〇〇学園 理事長 〇〇〇〇」

-

(例)「株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇」

Q3-15|「開設日」はどの日を記載すればいい?

結論

「開設日」とは、実際に教育活動を開始する日を指します。

新設の場合

-

認定は10~11月に行われる予定が多い。

-

翌年度の 4月1日の課程始期に合わせて「開設日」とするケースが一般的。

既設の場合

-

例えば 1月入学課程を持つ場合、その課程が始まる日を「開設日」と記載。

-

認定から開設までのスケジュールがタイトになる点に注意。

Q3-16|法人設置の場合、住民票の写しは必要?

結論

設置者が法人の場合、住民票の写しに代わる書類の提出は不要です。

Q3-17|開設予定より早く認定申請することは可能?

結論

法令上、文科省が案内している「開設の1年前に申請」というスケジュールより前倒しで申請することは可能です。

注意点

-

認定審査は、完成年度における教育機関の体制を前提に行われます。

-

したがって、申請後に完成年度までの間で内容変更が生じることは基本的に想定されていません。

-

実際に前倒し申請する場合は、その点を理解して計画する必要があります。

告示校から移行する場合の留意点

-

法務省告示機関が認定を受けると、入管庁の手続完了後に告示から抹消されます。

-

そのため、告示機関としての留学生受入は不可能に。

-

留学生を途切れずに受け入れるには、文科省が示すスケジュールに従うことが望ましい

Q3-18|完成年度前でも別分野の課程を新設できる?

結論

可能です。

-

認定は機関単位で行われますが、審査は課程分野ごとに実施されます。

-

そのため、認定済みの課程(例:留学課程)の体制に変更がなければ、別分野(例:就労課程)の新設は完成年度を待たずに申請可能です。

実務ポイント

-

ただし、認定審査は 完成年度時点の体制を前提に行うため、認定済み課程に影響を与えないことが前提条件。

-

新設申請を行う場合は、認定審査スケジュールに合わせて変更届を提出する必要があります。

4. 設置者の要件に関して

Q4-1|株式会社が設置者となる際の経営担当役員について、外部委託会社の役職員でも良いですか?

結論

いいえ。法律上の「役員」は、必ず設置者(株式会社)そのものの役員でなければなりません。

注意点

外部委託会社の役職員やコンサルタントなど、設置者に属さない人物を経営担当役員とすることは認められません。

Q4-2|法人設置のスケジュール上、認可申請時に納税証明書を提出できない場合、代わりの書類は必要?

結論

原則として、納税証明書は申請時に提出が必要ですが、設立後間もない法人で発行ができない場合は、事情を付して「提出しない」扱いとすることが可能です。

注意点

-

可能な場合は 申請期間中に納税証明書を発行し、別途提出 してください。

-

どうしても発行できない場合、経済的基盤を示す他の書類(例:資本金払込証明、銀行残高証明など)の提出を求められることがあります。

-

要求される代替書類はケースごとに異なるため、事前相談で確認することが重要です。

Q4-3|添付書類として提出する理事会等の決議録は、どんな内容を審議したものが必要?

結論

「認定日本語教育機関の認定を受けること」について審議した決議録を提出する必要があります。

注意点

-

決議録には、認定申請を行うことを正式に承認した経緯 が明確に記載されている必要があります。

-

設置者が法人の場合は、理事会や取締役会など、法人の意思決定機関での議事録を提出してください。

Q4-4|設置者要件にある「運用資金」は、法人全体の資金を指すの?

結論

「運用資金」とは、日本語教育機関を運営するための資金を指します。

注意点

-

判断にあたっては、提出された財務書類から 法人全体の収支や財務状況も総合的に勘案 されます。

-

したがって、日本語教育機関専用の資金が確保されていることに加え、法人全体としての経営基盤も健全である必要があります。

5. 認定基準(総則・教員及び職員の体制)に関して

Q5-1|「教育上必要な教員組織その他」とは何を指す?

結論

日本語教育機関としての 教員組織に加え、事務職員の体制や組織運営のルール整備 を指します。

注意点

-

専修学校や大学別科など、日本語教育以外の課程も設置している教育機関では、特に日本語教育課程の組織を明確化する必要があります。

-

単に教員の配置だけでなく、事務局体制や規律ルール も含めた「教育機関としての組織的な枠組み」が求められます。

Q5-2|現職の日本語教員は、新制度で何が変わる?

結論

認定日本語教育機関で認定対象の課程を担当する教員は、登録日本語教員である必要があります。

注意点

-

登録日本語教員になる条件

-

日本語教員試験の合格

-

実践研修の修了

-

-

経過措置(施行後5年間)

-

現職教員で、一定の基準を満たす場合には、試験や研修が免除されます。

-

-

対象外のケース

-

認定を受けない教育機関で勤務する教員

-

個人で日本語教育に従事する者

→ 登録日本語教員の資格は必須ではありません。

-

Q5-3|学校の支援員や地域の日本語教室の教師・支援者も、登録日本語教員になる必要がある?

結論

いいえ。認定を受けない日本語教育機関で活動する場合は、登録日本語教員の資格は不要です。

注意点

-

地域の日本語教室や学校での支援員など、認定日本語教育機関の外で活動する場合は、登録を受ける義務はありません。

-

ただし、認定日本語教育機関で 認定課程を担当する場合のみ必須 となります。

Q5-4|認定日本語教育機関の教員は全員、登録日本語教員でなければならない?

結論

はい。法第7条に基づき、認定課程を担当するすべての教員は登録日本語教員である必要があります。

注意点

-

経過措置(2024年4月1日~2029年3月31日)

-

この5年間は、法務省告示校制度の教員要件を満たす現職教員などが、登録を受けずに勤務可能です。

-

-

認定外の教育

-

認定対象外の日本語教育を行う場合には、その教員は登録日本語教員である必要はありません。

-

Q5-5|登録日本語教員の資格は、認定申請時に取得していなければならない?

結論

原則として、申請時点で登録日本語教員(または経過措置対象の教員要件を満たす者)である必要があります。

注意点

-

養成課程を修了見込みで、その年の日本語教員試験を受験予定の者も申請書類に含めることは可能です。

-

ただし、基準上必要な教員数にカウントはできません。

→ その人物を除いても基準人数を満たす必要があります。 -

書類提出は他の教員と同様に必要です。

Q5-6|現職の日本語教員をそのまま継続して雇用できる?

結論

経過措置期間(2024年4月1日~2029年3月31日)までは、一定条件を満たす現職教員をそのまま雇用することが可能です。

注意点

-

経過措置期間中に雇用できるのは以下の教員:

-

法務省告示校制度の告示基準に適合する教員

-

法務省告示機関(告示対象課程)、大学、または文科大臣が指定する日本語教育機関において、2019年4月1日以降に1年以上日本語教育課程を担当した経験を持つ者

-

-

経過措置終了後(2029年4月1日以降)

-

継続して勤務するためには、登録日本語教員資格を取得することが必須。

-

Q5-7|「校長としてふさわしい社会的信望」とは?

結論

明確な数値基準はなく、**「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」**に基づき総合的に判断されます。

留意点

-

「社会的信望」とは、教育機関の代表としてふさわしい人物かどうかを示すもの。

-

具体的には以下の点が考慮されます:

-

法令遵守の姿勢(違法行為・不祥事がない)

-

教育分野での実績や経験

-

学習者や地域社会からの信頼性

-

-

参考文書:「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」2(1)④、3(1)④

Q5-8|副校長はどのような役割を担えばよい?

結論

副校長については、**「校長の命を受けて業務を行う」**ことが求められています。具体的に職務分掌が明確に定められていれば問題ありません。

実務ポイント

-

職務分掌の例:

-

校長不在時の代行権限

-

教務・学生指導・事務統括など、分担領域を明文化

-

-

曖昧な表現ではなく、文書(学則や内規等)で明確に規定しておくことが望ましい

Q5-9|「隣地」とはどこを指す?

結論

「隣地」とは、校地が直接隣接している土地を指します。距離が離れている場合は、近接していても「隣地」とは認められません。

注意点

-

「徒歩数分だから」「道路を挟んで隣だから」といったケースも、隣接扱いにはなりません。

-

隣接しているかどうかが、施設要件の適合判断に直結します。

-

校地や校舎の配置は、認定申請前に十分に確認しておく必要があります。

Q5-10|主任教員は分野ごとに置く必要がある?

結論

最低基準としては、主任教員は機関に1人いれば足ります。

注意点

-

留学・就労・生活の各分野で求められる専門性は異なるため、1人の主任教員がすべての分野を兼任する場合は、その妥当性や適切性が審査で厳しくチェックされます。

-

実務的には、分野ごとに主任教員を置くことで、審査上も教育上も安心です。

-

特に「留学課程」では法務省との連携や在留資格の関係があるため、主任教員の責任範囲が明確であることが重視されます。

Q5-11|主任教員に必要な「知識・技能」とは?

結論

主任教員には、日本語教育課程の編成・実施を統括できる知識と技能が求められます。

注意点

-

具体的には、「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」2(1)⑤および3(1)⑤に基づき判断されます。

-

日本語教育の理論的知識に加え、カリキュラム設計、教育実践のマネジメント、学習者のニーズ把握・評価など総合的なスキルが必要です。

-

単に授業ができるだけでは不十分で、教育機関全体の質保証に責任を持つ立場であることが前提です。

Q5-12|本務等教員とは?

結論

本務等教員とは、認定日本語教育機関において専ら(または本務として)教育に従事し、日本語教育課程に直接的かつ実質的に関与する教員を指します。

注意点

-

専任・本務性

雇用形態はフルタイムや正社員に限られず、勤務実態に基づいて「専ら」または「本務」と認められることが必要です。 -

責任の範囲

教育課程の責任者でなくてもよいが、教育課程の編成会議などに参画し、実質的に課程運営に関わっていることが求められます。 -

要件を満たさない例

授業を担当していても、単に指示通り授業を行うだけで教育課程の企画・運営に関与しない場合は、本務等教員とは認められません。

Q5-13|全員を非常勤(フルタイム以外)の教員で本務等教員にできる?

結論

すべての本務等教員を非常勤などのフルタイムでない形態にすることは、原則として不適切と判断される可能性があります。

注意点

-

本務等教員は「勤務実態」で判断されるため、フルタイムでなくても認められることはあります。

-

しかし、機関全体としてフルタイムや正社員の教員がほとんどいない場合、教育課程や組織運営の責任を適切に担えないと見なされるリスクがあります。

-

よって、機関全体の体制を踏まえたバランスのある教員配置が求められます。

Q5-14|主任教員の「3年以上の経験」はどの教育機関での経験が認められる?(経過措置期間)

結論

経過措置期間中(2024年4月1日~2029年3月31日)は、以下の教育機関での経験が主任教員の要件として認められます。

認められる経験先

-

法務省告示機関(告示対象の日本語教育課程)

-

大学

-

文部科学大臣が指定する日本語教育機関

※認定前に実施していた日本語教育課程も含む

留意点

-

認定法附則第2条に基づく特例です。

-

2029年4月以降は経過措置が終了するため、原則どおり「認定日本語教育機関での3年以上の経験」が必要になります。

Q5-15|主任教員の「3年以上の勤務経験」は一つの機関である必要がある?産休・育休は算入できる?

結論

-

勤務経験は「一つの機関」である必要はなく、複数機関での経験を合算できます。

-

産前・産後休暇は経験年数に含めることができます。

-

ただし、育児休業の期間は算入できません。

留意点

-

「3年以上の勤務経験」はあくまで本務等教員としての勤務が対象です。

-

新設機関で主任教員に就任予定の場合でも、過去の複数機関での勤務経験を合計して基準を満たせば要件クリアとなります。

Q5-16|主任教員に求められる「外国人を雇用する事業主」「地方公共団体」とは例示?

結論

そのとおりです。条文に挙げられた「外国人を雇用する事業主」や「地方公共団体」はあくまで例示であり、各日本語教育課程の内容に応じて必要な関係者との連携体制を整備することが求められます。

実務ポイント

-

就労課程や生活課程を担当する主任教員には、企業や自治体などのニーズを踏まえた教育課程編成を行う能力が必要。

-

単なる教員としての専門性だけでなく、コーディネーターとして外部関係者と連携する経験や知識が重視されます。

Q5-17|教員は国内在住者に限られる?海外在住教員の配置は可能?

結論

-

留学課程では、海外在住の教員を配置することは認められません。

-

就労課程・生活課程では、一部オンライン授業が認められているため、海外在住教員を配置し、海外から授業を行うことが可能です。

注意点

-

留学課程は「来日して学ぶ」という趣旨に基づくため、教育の一部を海外から提供することは制度上できません。

-

就労課程や生活課程で海外から授業を行う場合も、授業の質や出席管理を含む運営体制の適正性を確保することが必要です。

Q5-18|複数の機関で本務等教員になることは可能?

結論

-

留学課程の本務等教員は、複数の機関で兼務することはできません。

-

就労課程・生活課程の本務等教員も原則として兼務は不可です。

-

ただし、各課程の実施日数が週1日程度と少なく、両機関での勤務に支障がないと認められる場合には、例外的に兼務が認められることがあります。

注意点

-

本務等教員は、課程運営に責任を持つ立場であるため、原則は一機関専属です。

-

例外を認めるかどうかは、勤務実態や課程実施状況を踏まえた個別判断となります。

Q5-19|異なる分野の課程で本務等教員を兼務できる?

結論

できません。

本務等教員は分野別(留学・就労・生活)の課程ごとに必要数を配置しなければならず、同一教員を複数分野で「二重カウント」することは認められません。

注意点

-

教員数の計算は、分野ごとの収容定員を合計し、その合計に対して必要数を配置する仕組みです。

-

そのため、1人の教員を「留学課程」と「就労課程」の両方で本務等教員としてカウントすることはできません。

-

分野ごとに専門性が異なるため、兼務は制度上も想定されていません。

Q5-20|大学や専門学校では本務等教員が最低1人で良いのはなぜ?

結論

大学や専門学校が認定を受ける場合、他学科の教員が日本語教育課程に責任を担える体制が整っているため、本務等教員の最低数は1人で足ります。

留意点

-

大学や専門学校には、既に設置基準に基づく教育体制が整備されており、その仕組みを基盤に日本語教育課程を運営できると考えられています。

-

例えば、別科での日本語教育課程に、他学科の教授や准教授などが編成会議の構成員として参加することも可能。

-

このように教育に支障がない体制が確保できるため、最低1人の配置で認められています。

Q5-21|就労・生活課程の授業時数は「単位時間」に換算する必要がある?

結論

就労課程や生活課程では、留学課程のように「1単位=45分」と読み替える必要はありません。ただし、担当授業は1人あたり週25コマ以内に収める必要があります。

注意点

-

「単位時間」とはコマ数のことを指します。

-

留学課程の場合:1単位時間=45分以上と定義。

-

就労・生活課程の場合:この45分基準を当てはめなくてもOK。

-

それでも、1教員あたりの担当授業数は25コマ以内が上限。

-

さらに「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」3(1)⑨に定められた、職務内容に応じた上限規定にも注意が必要です。

Q5-22|「事務を統括する」とはどんな業務?

結論

「事務を統括する」とは、日本語教育機関における事務全般の責任者を指します。

実務ポイント

-

機関内の事務業務の進め方を設計する。

-

事務処理の進捗を管理する。

-

事務局スタッフの役割分担や調整を行う。

-

機関運営の中で、責任の所在を明確にする役割。

つまり、いわゆる「事務局長」や「事務責任者」としての機能を果たすポジションです。

Q5-23|事務統括職員は校長や主任教員と兼務できる?

結論

兼務は可能性として否定されていませんが、原則は推奨されません。役割が異なるため、兼務によって責務が十分に果たされないおそれがあります。

注意点

-

事務統括職員、校長、主任教員はそれぞれ異なる責任を担う。

-

兼務すると、いずれかの職務が不十分になるリスクが高い。

実務ポイント

-

兼務を申請する場合は、個別審査で本当に必要な体制が確保されているか確認される。

-

結果として「体制不十分」と判断される可能性があるため、基本的には専任配置が望ましい。

Q5-24|事務統括職員を複数名配置できる?

結論

できません。事務統括職員は 必ず1名 とし、責任の所在を明確にする必要があります。

注意点

-

複数名にすると責任の所在が曖昧になり、体制不備と判断される可能性がある。

-

補佐的な職員を置くことは可能ですが、正式な「事務統括職員」は1名限定。

Q5-25|事務統括職員や生活指導担当者の雇用形態は?

結論

雇用形態に特段の定めはありません。

注意点

-

実務に支障のない体制であることが前提。

-

例えば、事務統括職員が非常勤で頻繁に不在となる場合は、統括機能を果たせないと判断される可能性があります。

-

生活指導担当者についても、学生対応や緊急時の支援に支障が出ないような雇用形態であることが求められます。

Q5-26|申請時点で全教職員の雇用契約が必要?

結論

全員の契約は不要ですが、中核人員は申請時点で雇用している必要があります。

実務ポイント

-

申請時点で必ず雇用済みであるべき人員

-

校長(および副校長)

-

主任教員

-

事務統括者

-

-

申請時点では必須でない人員

-

本務等教員

-

その他の教員

-

生活指導担当者(責任者含む)

-

これらは、課程の開始日までに雇用予定であることを示す書類(雇用予定証明等)の提出が必要です。

Q5-27|既存校の就任承諾書、就任日はいつにする?

結論

既存校であっても「認定日本語教育機関」として新たに就任する扱いとなります。

実務ポイント

-

就任日は「認定日本語教育機関」として開設される日付を記載する。

-

既存の学校で勤務している場合でも、そのまま引き継ぐのではなく、認定後に新たに就任するものとして取り扱う点に注意が必要です。

Q5-28|既存の告示校役員の就任承諾書、日付はどう書く?

結論

就任日は、認定日本語教育機関の設置者としての法人の役員に就任する日となります。

実務ポイント

-

告示校として既に役員に就任している場合でも、**日付は「認定日本語教育機関として開設する日」**を記載する。

-

既存の就任日ではなく、認定開始日に合わせる必要があるので注意。

Q5-29|海外での教育経験も在職証明書が必要?

結論

必要です。認定基準を満たすために海外での教育経験を含める場合は、在職証明書を提出しなければなりません。

実務ポイント

-

技能実習生送り出し機関など、海外での日本語教育経験も対象。

-

提出は認定基準を満たす範囲で十分。不要なものまで揃える必要はありません。

Q5-30|在職証明書の入手が困難な場合の対応は?

結論

在職証明書は、各認定基準を満たす範囲で提出すれば足ります。必ずしもすべての経歴について提出が必要なわけではありません。

実務ポイント

-

他の要件を満たせば、在職証明書の提出を要しないケースもある。

-

入手が困難な場合は、事前相談で個別に対応可能か確認すること。

-

曖昧なままにせず、早めに相談して証明方法を検討するのが望ましい。

Q5-31|主任教員等の学歴証明は写しでOK?発行日には期限がある?

結論

主任教員等の学歴証明は、写しでも提出可能です。発行日についても、特段の期限(例:何年以内など)は設けられていません。

実務ポイント

-

卒業証書:写しを提出可。

-

卒業証明書:原本からPDF作成、または写しからPDF作成でも可。

-

発行日:古い証明書でも原則有効。ただし虚偽や内容不明確な場合は、教員本人だけでなく機関全体の認定取消しにつながるリスクあり。

-

申請者側で、提出書類が確認可能な状態かどうかを慎重に判断する必要あり。

Q5-32|外国語の卒業証明書は申請で使える?

結論

外国語で記載された卒業証明書でも申請可能です。

注意点

-

翻訳文の添付が必須:卒業証明書や協定書など外国語の書類には、必ず日本語訳を添付してください。

-

翻訳の正確性は申請者の責任:誤訳や不十分な訳文は申請不備の原因になります。

-

協定書など現地機関との契約書も同様に訳文を添付する必要があります。

6. 認定基準(施設及び設備)に関して

Q6-1|校地・校舎は賃貸でもいい?

結論

原則として、校地・校舎は設置者が自己所有している必要があります。

注意点

-

認定基準第12条・第13条で「自己所有」が明記されています。

-

ただし一部に例外規定(長期賃借など)が設けられているため、賃貸での活用を検討する場合は必ず事前相談で確認する必要があります。

Q6-2|校地・校舎の自己所有に例外はある?

結論

一部の条件を満たす場合は、自己所有でなくても認められます。

例外として認められるケース

-

国や地方公共団体の所有物で譲渡ができない場合でも、認定後20年以上使用できる保証があり、運営に支障がないとき。

-

一条校や専修学校等を10年以上継続運営しており、日本語教育機関の運営にも支障がないと認められるとき。

注意点

いずれの場合も、継続的かつ安定的に経営が可能と判断される必要があります。

📎 参考: 文部科学省告示第163号(PDF)

Q6-3|「負担付きでない」とはどういう意味?

結論

「負担付きでない」とは、校地・校舎に抵当権などの権利が設定されていない状態を指します。

留意点

-

抵当権や根抵当権など、第三者が優先的に権利を行使できる状態では、安定的な教育機関運営に支障が出るため不可。

-

校地・校舎が設置者の自由な処分・利用に供されることが前提です。

Q6-4|「負担付きであることにやむを得ない事情」とは?

結論

原則として校地・校舎は「負担なし(抵当権等が設定されていない状態)」である必要があります。

ただし、やむを得ない事情として例外が認められる場合があります。

認められるケース

-

設置者が借入金で校地・校舎を取得する場合

-

その借入れに伴い抵当権などの負担が付くケース

-

借入金の返済計画が実現可能であり、返済後には近い将来「負担なし」となる見込みがあること

認められないケース

-

校地・校舎の取得に関係のない負担

-

設置者の借入金以外に伴う負担

👉 あくまで「新規認定に必要な校地・校舎取得のための借入れ」が理由の場合に限定されます。

Q6-5|認定後に校地や校舎へ抵当権を設定することはできる?

結論

原則として、校地や校舎への抵当権等の設定は「取得資金に係る借入れ」の場合に限定されます。

しかし、認定後は例外的にやむを得ない目的に限り設定が認められる場合があります。

認められるケース

-

教育の質を高めるために一時的に多額の資金が必要となる場合

-

自然災害などの緊急事態に対応するための借入れ

-

認定日本語教育機関の運営に支障がない範囲での設置者による借入れ

認められないケース

-

設置者以外による借入れに伴う抵当権設定

-

上記以外の目的(教育と無関係な資金調達など)での負担設定

👉 認定後であっても、教育機関の安定運営を損なわない範囲内でのみ許容されることに注意が必要です。

Q6-6|既存の告示校が認定を受ける場合も、抵当権は「取得資金目的」のみに限定?

結論

原則として、認定申請時点での校地・校舎への抵当権等の設定は、取得資金に係る借入れに限られます(Q2-6-5 と同じ考え方)。

経過措置での例外

ただし、令和11年3月31日までの経過措置期間においては、既存の法務省告示機関等が認定を申請する場合に限り、以下のようなケースでは認定される可能性があります。

-

過去の運営実績を踏まえ、安定的に運営されてきたと判断できる場合

-

校地・校舎に取得目的以外の抵当権が附されていても、審査の結果、認定が妥当とされる場合

👉 ただし、この扱いは経過措置期間中の告示校に限定されます。

Q6-7|校舎を他の教育機関と共用する場合、面積の計算方法は?

結論

日本語教育機関に供する部分で計算すれば問題ありません。

注意点

-

面積は収容定員数に応じて按分するなど合理的な方法で算定する必要があります。

-

認定基準で定められた面積が確保されていることを確認すること。

-

共用施設については、審査の際に「日本語教育機関の生徒の利用に支障がない」と説明できるようにしておく必要があります。

👉 共用は可能ですが、申請者が責任をもって適正に説明できるかがポイントです。

Q6-8|「社会通念上必要と考えられる構造や耐震性」とは具体的にどのような基準?

結論

明確な数値基準や全国一律の規定は設けられていません。

注意点

-

耐震性や建物の安全性については、個別の事情に応じて判断されます。

-

審査の過程で、必要に応じて耐震性を証明する書類や建物の安全性を示す資料を提出するよう求められる場合があります。

-

「社会通念上必要」とされるレベルを満たしていることを示すのは、設置者の責任です。

👉 建物の安全基準に関しては「最低限の耐震性や安全性を証明できること」がポイントです。

Q6-9|建設や改修が完了していない段階で申請できる?

結論

できません。申請時点で校舎が完成している必要があります。

注意点

-

実地確認の際に、実際に使用する教室や設備が完成していることが前提です。

-

建設中や改修中では、認定基準への適合性を確認できないため、申請は認められません。

-

必ず完成後に申請してください。

👉 スケジュールを立てる際は、「完成 → 申請 → 実地確認 → 認定」という流れを意識する必要があります。

Q6-10|教員室と事務室を同じ部屋にしてもよい?

結論

同じ部屋にすることは可能です。

注意点

-

業務内容に応じた職務環境が整備されていることが前提です。

-

情報管理や日常業務において、実務上の支障がないかを確認する必要があります。

-

プライバシーやセキュリティ確保の観点からも、配置や運用方法を十分に検討してください。

Q6-11|黒板を使わない授業の場合、代用設備でもよい?

結論

問題ありません。黒板の代わりに ホワイトボードや電子黒板などの代替設備 を使用することが認められています。

実務ポイント

-

教育の質に支障がないことが前提です。

-

ICT機器(電子黒板など)を活用する場合も、授業目的に沿って適切に運用することが求められます。

Q6-12|図書の数について基準はある?

結論

明確な冊数基準はありません。

注意点

-

生徒数に見合った図書数 が整備されているかどうかが審査で確認されます。

-

数だけでなく、教育課程の内容にふさわしい図書かどうか もチェックされる可能性があります。

Q6-13|実地審査時に全ての蔵書を揃えておく必要がある?

結論

原則として、実地審査の際に蔵書は実際に揃えておく必要があります。

注意点

-

一部どうしても揃えられない図書がある場合は、事前相談で個別に相談可能 です。

Q6-14|設備にはICT機器も含まれる?

結論

含まれます。ICT機器は教育活動や事務運営において重要な設備と位置づけられています。

実務ポイント

-

ICT機器は、授業の効率化や学習管理、事務作業の円滑化のために積極的に整備・活用することが望ましいとされています。

-

黒板や図書と同様、審査では教育機関としての適切な整備状況が確認されます。

Q6-15|申請時点で備品はすでに購入しておく必要がある?

結論

必要です。申請時点までに備品を購入・整備し、その状況を示す書類を提出しなければなりません。

注意点

-

実地確認で、必要な設備・備品が揃っているかを確認されます。

-

書類としては、現物の写真や領収書の写しなど、備品が実際に整備済みであることを証明できるものを提出してください。

Q6-16|寄宿舎をまだ契約していなくても図面や概要資料は必要?

結論

必要です。契約が困難な状況であっても、予定している寄宿舎の図面や設備の概要が分かる資料を提出しなければなりません。

注意点

-

安定的な在留を担保する観点からも、どのような寄宿舎を用意する予定かを確認されます。

-

契約前であっても、物件の概要資料を確実に添付してください。

Q6-17|様式2の校舎欄で教員室兼事務室がある場合の記載方法は?

結論

教員と事務職員の人数や座席配置など、実際の使用比率に応じて按分し、各項目に記載します。

実務ポイント

-

施設の概要欄に「教員室兼事務室」である旨を明記すること。

-

集計に使用するため、セル結合は不可。

-

使用比率は合理的な根拠に基づいて記載することが必要です。

7. 認定基準(教育課程)に関して

Q7-1|認定を受けた教育課程の内容を見直した場合、変更届は必要?

結論

変更内容によっては、教育課程の変更届が必要な場合と不要な場合があります。

変更届+審査が必要なケース

-

教育課程を新設する場合

-

教育課程の収容定員数を変更する場合

変更届のみ必要なケース(例)

-

同一課程で複数レベルに使う主教材を変更する場合

-

到達目標や修業期間は同じだが、授業科目や学習内容を全面的に変更する場合

変更届が不要なケース(例)

-

レベル設定は同じで、レベル名称だけを変更する場合

-

目的・到達目標・授業科目は同じで、一部の学習内容や学習時間を変更する場合

-

一部のレベルで教材を変更する場合

Q7-2|課程の新設と既存課程の変更の違いは?

結論

以下の場合は「新設」が必要です。単なる既存課程の変更では対応できません。

新設が必要となるケース

-

課程の目的区分が変わる場合(留学/就労/生活)

-

課程の目的や到達目標が変更になる場合

-

日本語能力の到達レベルが変更になる場合

-

修業期間が変更になる場合

Q7-3|留学課程で就職を目的としたコースを設置できる?

結論

可能です。

実務ポイント

日本語教育機関卒業後に就職を目的とする「留学のための課程」を設置することが認められています。

Q7-4|卒業後に進学せず就職予定の留学生は「就労課程」で受け入れられる?

結論

できません。留学生を受け入れる場合は、卒業後に日本で就職を予定している場合でも「留学のための課程」を置く必要があります。

注意点

出入国管理及び難民認定法上、就労課程や生活課程で学ぶ場合は「留学」の在留資格が認められません。そのため、就職予定者も必ず「留学課程」として受け入れる必要があります。

Q7-5|「課程」と「コース」の違いは?

結論

-

課程:目的・目標・修業期間が異なる場合に設置される。

-

コース:同じ課程の中で、目的・目標・修業期間を共有しつつ、選択科目などの違いによって複数の学習系統を運用する場合に設置できる。

実務ポイント

「修業期間」や「目的」が違えば別の課程として扱われ、単なるコース分けでは済みません。逆に、目的や修業期間が同じで、授業内容のバリエーションを設けるだけなら「コース」で対応可能です。

Q7-6|進度の速い生徒を上級クラスに入れても良い?

結論

可能です。

入学希望者は日本語能力や目標に応じて適切な課程に在籍させる必要があります。その上で、学習進度が速い生徒を同一課程内の上級クラスに移すことは認められています。

実務ポイント

-

「課程」をまたいだ移動ではなく、同一課程内でクラスを調整することが前提。

-

クラス編成は、生徒の日本語能力や学習目標に沿って柔軟に対応可能。

-

入学後も定期的に能力を確認し、必要に応じてクラス替えを検討することが望ましい。

Q7-7|教育課程編成で各機関が留意すべき点は?

結論

教育課程は、各機関の教育理念や教育目標を反映させた独自の内容であることが求められます。

実務ポイント

-

受け入れる生徒の状況は多様であるため、画一的ではなく柔軟な設計が必要。

-

文科省の「指針」を土台としつつ、機関独自の理念・目標を反映させることが重要。

-

教育内容が理念や目標に基づいていることが客観的に確認できる形で示すこと。

Q7-8|教育課程の名称はどのように設定すべき?

結論

教育課程の名称は、生徒が目的や内容を簡単に理解できるよう、主たる目的と修業期間を端的に示す必要があります。

実務ポイント

-

生徒が進学・就職など自分の目的に応じて課程を選びやすくすることが重要。

-

名称は「目的+修業期間」を基本とし、教育内容がイメージできる工夫が求められる。

-

設置者側の都合ではなく、受講希望者にとってわかりやすい表記を心がける。

名称例

-

大学・大学院進学 2年課程

-

就職準備 1年課程

-

日本文化体験 1年課程

Q7-9|教育課程の目的と生徒の学習目的が一致しない場合は受け入れできない?

結論

原則として、教育課程の目的と一致する学習目的を持ち、到達目標の達成に必要な日本語能力を備えた生徒を入学させる必要があります。

注意点

-

課程の目的や到達目標は、対象とする生徒の学習目的やニーズを踏まえて設定されている。

-

生徒の学習目的と課程の目的が異なる場合でも、

-

双方がその違いを十分に理解していること

-

生徒の必要とする日本語能力と課程の到達目標に一定の関係性があること

が確認できれば受け入れは可能。

-

留意点

-

入学許可は適切な選考を経ることが前提。

-

結果として課程の到達目標を達成できない生徒が多数出ると、機関の運営が不適切とみなされ、国の指導対象になる恐れがある。

Q7-10|「高度に自立して日本語を理解し、使用できる水準」とは具体的にどのレベル?

結論

認定基準で示される各表現は、「日本語教育の参照枠(報告)」(文化審議会国語分科会, 令和3年10月12日)に基づき、CEFRに準じた水準を指しています。

日本語能力の対応関係(上位 → 下位)

-

B2相当:「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準」

-

B1相当:「自立して日本語を理解し、使用することができる水準」

-

A2相当:「基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準」

-

A1相当:「他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準」

実務ポイント

-

入学要件や修了要件を定める際は、これらの水準を参照し、教育課程の目的・目標に即した日本語能力レベルを明確にすることが重要。

-

特に「留学課程」と「就労課程」「生活課程」では求められる到達水準が異なるため、課程ごとに適切な目標設定が必要。

Q7-11|定期試験や学校行事は授業時数・日数に含められる?(第20条)

結論

-

定期試験は授業時数・授業日数に含めることができます。

-

学校行事についても、一定の条件を満たす場合は含めることが可能です。

学校行事を含められる条件

-

全生徒や一学年などの集団を対象とした活動であること

-

日本語能力の直接的評価は伴わないが、日本語能力の向上や日本社会理解を目的としていること

-

数時間~数日程度の特別活動であり、学習時間を著しく損なわないよう配慮されていること

具体例

-

学習成果発表会

-

校外学習(遠足など)

Q7-12|大学・専門学校で日本語教育課程以外の科目を授業時数に算入できる?(第20条第2項)

結論

算入できるのは、アカデミックジャパニーズや学部・学科で必要とされる言語能力の修得に資する科目など、主たる目的が日本語の言語運用能力の涵養につながる科目です。

この場合、日本語教育課程との体系性が維持されていること、また登録日本語教員による補助があることが必要です。

算入できる例

-

大学の初年次必修科目「アカデミックスキルズ」

(レポート・論文の書き方、学術書の読み方など) -

専門学校の初年次科目「プレゼンテーション」

-

ビジネス系専門学校の「ビジネス文書の基礎」

(文書の書き方や読み方に重点を置いた内容)

算入できない例

-

ビジネス系専門学校の「ビジネスマナー入門」

-

観光系専門学校の「観光学概論」

Q7-13|留学課程で夜間授業を行うことは可能?(第20条第4項)

結論

留学のための課程では、夜間授業の実施は認められません。

注意点

-

留学課程は「日本語学習を主目的として在留する留学生」を対象としています。

-

そのため授業は 日中(午前8時~午後6時) に行う必要があります。

-

夜間授業は、在留資格「留学」の趣旨に反すると判断されます。

Q7-14|指針ができたことで独自の教育はできなくなるの?(第22条等)

結論

独自の教育は引き続き可能です。

注意点

-

新制度では、日本語教育機関の 最低限の質を担保 するために「日本語教育課程編成のための指針」が策定されました。

-

この指針はあくまで 最低限の基準 を示すものであり、全ての教育内容を縛るものではありません。

-

各機関は、この指針に基づいて教育課程を編成した上で、

-

教育理念

-

課程の目的・到達目標

-

生徒の特性

-

地域の状況

などを踏まえた 独自性ある教育内容の工夫 が求められます。

-

Q7-15|外部機関と連携した授業も課程に含められる?(第22条)

結論

一定の条件を満たせば、外部の者と連携した授業も日本語教育課程の一部として認められます。

認められるケース

-

日本語教育の一環として、一時的に機関の外で活動を行う場合。

-

課程の主たる目的と関連があり、日本語能力向上の効果が期待できる活動。

-

外部機関と連携して実施する活動であっても、 授業責任者や成績評価は機関の教員 が行うこと。

-

実施に際して、 機関と担当教員の責任下で安全確保に十分配慮 すること。

認められないケース

-

課程の目的や教育内容と著しく異なる活動。

-

登録日本語教員以外に評価を丸投げ(責任を放棄)する場合。

例

-

地域の小学校・中学校との交流活動。

-

連携先に関する調査のための訪問やインタビュー活動、その発表。

Q7-16|生活オリエンテーション等を教育課程に含められる?(第22条)

結論

生活オリエンテーションや各種ガイダンスは、教育課程の内容には含められず、教育課程外の扱い となります。

教育課程に含められない例

-

入学者向けオリエンテーション

-

進路に関するセミナー

-

在留資格に関するガイダンス

-

学習に困難を抱える生徒への個別支援

実務ポイント

これらは学習上・生活上の支援として重要ではあるものの、授業として算入することはできません。教育課程外で適切に実施する必要があります。

Q7-17|学習時間を偏りなく設定するには?(第22条)

結論

生徒が到達目標を達成でき、かつ生徒や教職員に過度な負担がかからないように、実現性のある学習時間 を設定する必要があります。

留意点(設定の具体的な観点)

-

授業時間割のバランス(曜日ごとに偏らない)

-

生徒の授業時間外学習や移動時間

-

教員・職員の体制

-

施設・設備の利用状況

例えば、教育上の合理的理由もなく特定の曜日に授業を集中させる運用は不適切です。

実務ポイント(最低基準の確認)

-

1年間あたり:35週以上、760単位時間以上

-

1週間あたり:20単位時間以上

上記を満たしていても、留学ビザの趣旨から外れ、教育活動と著しく異なる時間設定は認められません。

Q7-18|「総合学習」とはどのような学習か?(指針 5-2(5)ⅲ、5-3(5)ⅲ、5-4(5)ⅲ)

結論

「総合学習」とは、課題を発見し、問題意識を持って解決策を検討することを通じて、気づきの機会を確保し、多角的に物事を捉える視点 や 多様な人々と協働する意欲・態度 を育成することを目的とした学習を指します。

具体的な学習形態の例

-

プロジェクトワーク

-

アクションリサーチ

-

企画・プレゼンテーション

Q7-19|「支障のない範囲内」とはどういう意味か?(第22条第4項)

結論

日本語教育課程に加えて専門教育や職業教育等を行う場合、それらの授業が日本語教育課程の学習に支障を及ぼさないことが必要です。支障があるかどうかは、教育課程の内容や想定される生徒の特性等に応じて個別に判断されます。

注意点

-

日本語教育課程の授業時数の半分を超える時間を他の授業に充てるような場合は、生徒の総学習時間が過多となり、日本語学習に支障を及ぼす可能性が高いと考えられます。

Q7-20|どんな教育内容を「認定対象外課程」として申請する必要があるか?(第22条第4項)

結論

認定を受けた日本語教育課程に在籍する生徒を対象に、専門科目や職業教育、日本語教育以外の事項に関する授業を、一定期間・定期的かつ連続的に実施する場合は、様式10-6号により「認定対象外課程」として申請する必要があります。

Q7-21|就労・生活課程で「聞く」「話す」に特化したコースを実施できるか?(第23条)

結論

可能です。

就労のための課程や生活のための課程を置く機関は、認定基準第23条に基づき、生徒の目的や日本語能力に応じて、認定を受けた日本語教育課程の授業科目や一部のみを履修させることができます。

実務ポイント

-

「一定の体系的なまとまり」を履修させることが条件。

-

認定課程全体では、**「聞く・話す・読む・書く・やりとり」**の5つの言語活動をすべて含む必要があります。

-

ただし、生徒や企業のニーズに応じて、特定スキル(例:「聞く・話す」)に特化したコースを運用することは可能。

Q7-22|就労・生活課程で認定課程の一部を履修させる場合、認定や届出は必要?(第23条)

結論

不要です。

認定基準第23条第1項に基づき、認定を受けた日本語教育課程の一部を体系的に編成する場合は、改めて認定や変更届出を行う必要はありません。

注意点

-

あくまで「認定時に確認を受けた日本語教育課程の一部」を使った体系的な編成であることが条件です。

-

実施状況については、定期報告で報告義務があります。

Q7-23|「修業期間の始期から1年を経過しない間」とはいつまで?(第24条第2項)

結論

例えば、令和7年4月1日に修業期間が開始した場合、令和8年3月31日までは「1年を経過しない間」に該当します。翌4月1日には1年を経過したこととなります。

実務ポイント

-

「1年を経過しない間」は 修業期間開始日から翌年同日の前日まで を指します。

-

翌年同日以降は「1年を経過した」と扱われます。

Q7-24|「合計収容定員数の8割を超えている」とはいつの時点を指す?(第24条第4項)

結論

「合計収容定員数の8割を超えている」とは、収容定員数の変更の届出を行う日 の時点で超えていることを指します。

実務ポイント

-

直近の入学状況や在籍数を基に確認されます。

-

申請書作成の際は、届出日現在で8割を超えているかを明示できる資料(在籍者数一覧など)の準備が必要です。

Q7-25|在籍者数が収容定員の8割を超えていれば、定員増加は必ず認められる?(第24条第4項)

結論

在籍者数が収容定員数の8割を超えていることは、増加届出の前提条件のひとつですが、それだけで自動的に認められるわけではありません。

注意点

-

収容定員数の増加が認められるには、認定基準や関連法令に適合しているか が審査で確認されます。

-

特に「留学のための課程」の場合は、第34条に定める在留継続のための支援体制 が適切かどうかが、在籍管理の実績を通じてチェックされます。

Q7-26|収容定員数を超えて生徒を受け入れることは可能?(第24条第5項)

結論

原則として、収容定員数を超える生徒の受け入れは一切認められません。

注意点

-

認定は「留学」「就労」「生活」の分野ごとに合計した収容定員数で管理されます。

-

例外として、文部科学大臣が特別の事情があり、かつ教育上支障がないと認める場合に限り、超過が認められることがあります。

-

ただし、収容定員数の管理は教育の質を担保する最も基本的な要件であるため、容易に例外が認められることはありません。

Q7-27|同一分野で複数課程を設置した場合、各課程の収容定員を超える受入れは可能?(第24条第5項)

結論

可能です。

ただし、分野ごと(留学・就労・生活)の合計収容定員数を超えてはなりません。

実務ポイント

-

収容定員の管理は「課程ごと」ではなく「分野ごと」に行います。

-

例:留学課程として「1年課程」と「2年課程」を設置する場合

→ 両課程を合計した「留学分野」の収容定員数の範囲内であれば、

1つの課程が定員を超えても問題ありません。

Q7-28|講義授業で20人を超える受講が認められるケースは?(第24条第6項)

結論

一定の条件を満たす場合に限り、講義形式の授業で20人を超える受講が可能です。

認められる条件

-

生徒の日本語能力が概ねB1以上で、個別指導が減っても独力で理解できる力があること。

-

教室が認定基準14条第3項の最低面積以上の広さを確保していること。

-

授業時間の半分以上を生徒の設問回答時間に充てるなど、教員との直接的なやり取りが少ない内容であること。

留意点

-

上記要件を満たす場合でも、20人超の講義授業を多用するのは望ましくないとされています。

-

基本は少人数での対話的・参加型の授業を原則とし、20人超はあくまで例外的な運用です。

Q7-29|「講義」とはどのような授業形態を指す?(第24条第6項、第25条第1項)

結論

「講義」とは、授業における主要な活動が教員から生徒へ知識を伝えることである授業形態を指します。

注意点

-

外見的な形態だけで判断されるものではない。

(例:教壇から一方的に話していても、中身が発話練習中心なら「演習」扱い) -

生徒の発話練習やロールプレイなど、主体的な活動が主であれば「演習」や「実技」に分類されます。

実務ポイント

-

カリキュラム上「講義」と記載する場合は、知識伝達中心かどうかを確認して分類する必要があります。

-

教員と生徒の活動割合を整理して、申請書やシラバスに明確に記載しておくと審査でも安心です。

Q7-30|留学のための課程ではオンライン授業は一切認められない?(第25条第1項)

結論

原則として、留学のための課程ではオンライン授業は認められません。

日本語を学ぶために来日した留学生に対しては、教育の質と学習目的の観点から、対面授業が必須とされています。

注意点

-

例外的に認められるケース

-

対面授業の一部で、ゲストスピーカー等の外部者を遠隔で参加させる場合

-

感染症の拡大や自然災害など、緊急対応として一時的に遠隔授業を行う場合(第25条第2項に準拠)

-

実務ポイント

-

カリキュラム設計や申請時には、オンライン授業を想定しない前提で作成する必要あり。

-

緊急対応で遠隔授業を行う場合には、実施期間・方法・質の確保について内部規程や実施記録を残しておくことが望ましい。

Q7-31|「同時かつ双方向に行われる」オンライン授業とは?(第25条第2項、告示第5条第1項第2号)

結論

「同時かつ双方向」とは、教員と生徒がリアルタイムでやりとりできる授業形態を指します。

Web会議システム(Zoom、Teamsなど)を利用して、質疑応答や会話ができる形態が典型例です。

注意点

-

あらかじめ録画した映像を配信し、生徒が後から視聴するオンデマンド授業は認められません。

-

生徒が受動的に視聴するだけでは「双方向性」が担保されないため、教員からの指示・フィードバックが行える仕組みが必要です。

実務ポイント

-

授業設計の際には、**「リアルタイムでの参加」「質問・回答が可能」「課題提出や発話の機会がある」**といった条件を満たす必要があります。

-

システム障害や接続トラブルに備えたマニュアルや代替手段をあらかじめ用意しておくことも望ましいです。

Q7-32|校舎以外の場所で恒常的に授業を履修させるとは?(第25条第4項)

結論

「恒常的に校舎以外で授業を履修させる」とは、就労課程や生活課程において、企業や自治体など外部機関と連携し、校舎以外の施設を日常的に授業場所として使うことを指します。

想定されるケース

-

就労課程 → 企業の会議室を利用して授業を実施する場合

-

生活課程 → 市町村の公民館など地域施設を活用して授業を行う場合

注意点

-

あくまで「恒常的」な利用を前提とするため、単発の校外学習や一時的な出張授業は該当しません。

-

使用する施設については、教育上の環境(面積・設備・安全性等)が基準を満たしているか審査されます。

Q7-33|補助者の役割と資格要件(第25条第2項・第4項、告示第5条第2項第3号)

結論

補助者とは、教員がオンラインで授業を行う際に、生徒の学習環境をサポートする役割を担う者を指します。登録日本語教員である必要はありません。

補助者の主な役割

-

受講状況の管理:生徒がきちんと授業を受けられているか確認する

-

学習サポート:生徒に対して必要な助言や補助を行う

-

教員との橋渡し:オンライン授業を行う教員と現場の生徒をつなぐ役割を果たす

想定されるケース

-

企業の会議室で就労課程を実施する場合、現場に補助者が常駐し、教員はリモートから授業を担当

-

補助者は現場でのフォロー役として機能するが、専門的な日本語教育資格は不要

Q7-34|留学課程の入学者募集で必要な情報提供(第26条)

結論

留学のための課程で入学者を募集する際は、入学希望者が自らの学習目標や経済状況に照らして適切な教育機関を選択できるよう、必須の情報を正確かつ分かりやすく提供することが求められます。

提供すべき必須情報

-

日本語教育課程の目的・目標

-

費用の詳細

入学金、授業料、教材費、施設・設備費など、生徒が負担するすべての費用の種類・金額・支払時期・支払方法・返還ルール -

校舎情報

所在地、施設概要、立地条件 -

設置者情報

法人(種別含む)か個人か、沿革や教育実績 -

入学要件・選抜方法

-

寄宿舎の有無・概要・利用料

-

在留資格に関する注意事項

資格外活動のルールなど -

生活費の目安

在学中に必要となる一般的な生活費 -

その他の参考情報

入学希望者の判断材料となる事項

実務ポイント

-

情報は誇張せず、事実を正確に伝えることが必須。

-

入学希望者が誤解や不利益を被らないよう配慮すること。

-

将来のトラブル防止のため、パンフレット・ウェブサイト・入学案内に網羅的に記載するのが望ましい。

Q7-35|入学者の日本語能力と学習意欲の確認方法(第27条)

結論

入学者の日本語能力と学習意欲を確認する際の「その他の適切な方法」としては、レポートの提出・作文・面談などが想定されています。

実務ポイント

-

レポート・作文

志望動機や将来の学習・就職計画を文章で書かせ、日本語の表現力と学習への真剣度を確認できます。 -

面談

面談を通じて、日本語でのコミュニケーション力だけでなく、学習への意欲や目的意識を把握可能です。 -

総合判断

筆記試験・口頭試験に加えて、こうした方法を組み合わせて実施することで、形式的なスコアだけでは測れない部分も評価できます。

Q7-36|修了要件における「学習成果の評価方法」(第28条)

結論

修了要件における「生徒の学習の成果を評価」とは、「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」5-2(8)、5-3(8)、5-4(8)に基づいて実施することを指します。

実務ポイント

-

多面的評価

学習成果の評価は、定期試験や課題だけでなく、授業中の参加度・課題遂行能力・発表なども含め、総合的に行うことが求められます。 -

課程の目的に応じた基準

進学課程・就労課程・生活課程など、それぞれの教育目的や到達目標に即した評価基準を設ける必要があります。 -

透明性の確保

評価基準は学生に事前に周知し、公平かつ一貫性をもって実施することが重要です。

Q7-37|卒業時点で生徒の日本語能力が低い場合の扱い(第28条)

結論

卒業生の日本語能力が課程の目標に届かない場合、それ自体が直ちに違反とはなりません。

しかし、目標未達成の学生が多数存在し、改善も見られない場合は、機関の運営に問題があると判断される可能性があります。

注意点

-

入学時の選考の適切性

生徒の学習目的や能力を十分に見極め、課程の目標に達成可能な学生を受け入れることが前提。 -

個別指導の必要性

学習が遅れている学生に対しては、補習や個別対応を行い、できる限り目標達成を支援する必要があります。

実務ポイント

-

定期報告での義務

毎年6月30日までに提出する定期報告で、卒業者の日本語能力の達成状況を報告する必要があります。-

外部試験の結果でなくてもよい

-

進学や就職実績なども評価の根拠として報告可能

-

-

実地視察での確認

日本語教育部会による視察を通じ、教育課程の実施状況が確認されます。

Q7-38|留学課程の収容定員が100名を超えている場合に、就労・生活課程を追加できるか

結論

可能です。留学課程を100名以下に減らす必要はありません。

注意点

-

収容定員の管理方法

「留学」「就労」「生活」の課程ごとに収容定員を区分して管理します。

そのため、留学課程が100名を超えていても、就労課程や生活課程を新設する際に減員する必要はありません。

Q7-39|開設後の増員申請はいつから可能?反映時期は?

結論

原則として、完成年度の翌年度から増員申請が可能です。

ただし、完成年度がいつになるかは機関ごとに異なるため、一律に「何年何月から」とは言えません。

注意点

-

完成年度の確認が必要

完成年度とは、当該日本語教育課程の修業年限を経た年度を指します。機関ごとに異なるため、事前に確認が必要です。 -

増員申請のタイミング

実際に増員を反映させたい年度の前に、完成年度中に申請を行うことは可能です。

例えば、完成年度が2027年度の場合、2027年度中に増員申請を行えば、2028年度から増員が反映されるイメージです。

Q7-40|文科大臣指定準備教育課程(告示別表第二)の申請方法は?

結論

法改正により、法務省告示別表第二(準備教育課程)は別表第一に統合されました。

そのため、準備教育課程を持つ機関も、改正後は「日本語教育課程」と同じ枠組みで申請する必要があります。

注意点

-

別表第一に統合

日本語教育課程と準備教育課程の両方を設ける機関は、改正後は「課程別」ではなく、機関単位で名称が告示されます。 -

申請の際のリスク

一方の課程のみ認定された場合、あるいは一方だけ申請した場合でも、機関名は告示から抹消されます。

そのため、引き続き両方の課程で留学生を受け入れる予定であれば、準備教育課程とその他の課程を同時に申請し、同時に認定されることが必須です。 -

編成上の要件

準備教育課程を組む際には、-

日本語教育の学習時間が 年間760単位時間以上

-

「日本語教育課程編成のための指針」を踏まえた編成

が必要です。

-

Q7-41|日本語教育課程の内容に係る認定申請書類に記載例はある?

結論

教育課程の内容については、各機関の教育理念や目標に基づき検討すべきものであるため、様式の記載例は示されていません。

注意点(確認されるポイント)

「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」に基づき、以下の点が審査で確認されます。

-

教育理念・目標に沿った内容か

各機関が掲げる教育理念や課程の目的・目標に基づき、発展的かつ創造的に教育内容を計画・実施しているか。 -

到達レベルに向けた支援と評価

学習者が目指す到達レベルまで見通しを持って学べるように支援し、学習者に対する評価が適切に行われているか。 -

理念・基準に基づく入学者選考

機関の理念や教育課程の目標、日本語能力要件、選考基準を明示し、適切な方法で入学者の選考を行っているか。

Q7-42|留学のための課程で授業期間を35週より長く設定してもよい?

結論

授業期間は 35週を超えて設定しても差し支えありません。

注意点

-

認定基準第19条では「35週にわたることを原則」とされていますが、上限は設けられていません。

-

ただし、生徒や教職員への負担が過度にならないよう、時間割や学習環境を総合的に考慮して設定する必要があります。

Q7-43|専門学校進学を目標とする「留学のための課程」の到達目標はB1でよい?

結論

認められません。大学や専門学校等の 高等教育機関への進学を目標とする課程 の場合、

到達目標は B2以上 とする必要があります。

注意点

-

「留学のための課程」で 就職など進学以外を目標 とする場合には、B2未満を到達目標に設定することも可能です。

-

ただし、その場合であっても、少なくとも1つ以上はB2以上を到達目標とする課程を設置しなければなりません。

Q7-44|進学課程と就職課程の間を生徒が移動することはできる?

結論

同じ「留学のための課程」であれば、教育の連続性が確保され、移動先の課程で目的・到達目標を達成できることを前提に、課程間の移動を認めることは可能です。

注意点

-

学則において、

-

移動を認める時期や条件

-

これまでの学習成果や修了要件の扱い

を明確に定め、生徒が不利益を被らないよう配慮する必要があります。

-

-

認定審査においては、移動に対応できる体制・環境が整っているかどうかを含めて確認されるため、慎重に検討してください。

-

留学課程と就労・生活課程の間の移動は認められません。

Q7-45|進学と就職に分岐する課程編成や、途中で到達目標が変わる課程編成は可能?

結論

教育課程は、目的・目標・修業期間が具体的に設定され、それに基づいて学習内容が編成されるため、進路や到達目標が異なる場合は別の課程として整理する必要があります。

注意点

-

ただし、同一の教育課程内で目的・目標・修業期間を共有している場合には、以下の工夫は可能です:

-

選択科目を設置し、複数の学習系統を運用する

-

入学後、日本語能力が速く伸びた生徒を より上級のクラスに配置する

-

-

このように運用上の工夫で、学習進度やニーズに応じた柔軟な対応は認められています。

8. 認定基準(学習上及び生活上の支援体制)に関して

Q8-1|学習上の困難を抱える生徒に母語支援は必須?

回答

学習上の困難を抱える生徒に対しては、母語による支援が必須とまではされていません。

ただし、母語を含めて、その生徒が十分に意思疎通できる言語を用いた支援を行える体制があることが求められます。

留意点

-

支援の目的は、学習の困難を軽減し、教育課程の達成を支えること。

-

母語に限らず、生徒が理解可能な「他の言語」によるサポートでも可。

-

具体的な体制や方法は機関ごとに異なってよいが、実効性のある支援を提供できることが重要。

Q8-2|就労・生活課程における出席管理体制の求められる水準は?

回答

課程の区分(留学・就労・生活)にかかわらず、各生徒の出席状況を的確に把握し、出席率が低い生徒に対して必要な指導や支援を行える体制が求められます。

特に留学課程では、**「出席管理及び在留継続支援体制に係る認定日本語教育機関の運営に関するガイドライン」**に基づく適切な体制整備が必要です。

実務上の留意点

-

出席簿の作成・システム管理などにより、日次で出席状況を確認可能にすること。

-

出席率が低下した生徒には、面談や指導記録を残すなど、改善のための支援を実施すること。

-

留学課程では、出席率が在留資格の継続に直結するため、法務省・入管ガイドラインに準拠した体制が必須。

Q8-3|転学支援計画で想定される内容とは?

回答

「転学の支援のための計画の策定その他の当該日本語教育課程の生徒の学習の継続に必要な措置」とは、災害等の不測の事態に備えて、生徒が学習を中断せずに継続できるようにするための一連の体制整備を指します。

想定される具体例

-

ロードマップの作成

発災から安全確保 → 転学先の確保 → 手続完了までの流れを示した計画。 -

対応マニュアルの整備

責任者の明確化、役割分担、連絡体制などを含む。 -

外部との連携体制

-

地域的または全国的な日本語教育関連団体との協力

-

他の認定日本語教育機関との支援協定(転学受け入れに関する合意)

-

行政機関との連携(安全確保・手続支援)

-

Q8-4|転学協定は必須か?

回答

転学支援に関しては、必ずしも他機関と事前に転学協定を締結する必要はありません。

求められること

-

転学支援が必要になった場合に備えて、

-

機関内の責任者を明確化すること

-

機関外のどの団体や機関と連携するのかを整理しておくこと

-

-

そのための 計画の策定 が義務づけられています。

Q8-5|留学のための課程における地方公共団体との連携内容

回答

留学のための課程について、地方公共団体との連携としては以下が想定されています。

想定される連携内容

-

防災・防犯に関する取組

-

避難訓練の実施

-

防災・防犯に関する講習

-

-

地域での生活ルールの指導

-

ゴミの分別や地域の生活マナーなど

-

-

地域コミュニティとの交流

-

地元住民との交流イベント

-

文化活動や地域行事への参加

-

Q8-6|生活指導担当者に必要な「知識及び経験」について

回答

生活指導担当者として求められる「知識及び経験」については、

👉 「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」2(4)①

に基づき判断されます。

想定される知識・経験の具体例

-

外国人留学生の生活に関する知識

-

日本での住宅、医療、交通、金融、法律、地域ルールなどの基礎知識

-

在留資格制度や資格外活動のルールに関する基本的理解

-

-

生活支援に関する経験

-

留学生や外国人への生活相談や指導の実務経験

-

学校、自治体、国際交流団体などでの留学生支援の経験

-

-

多文化理解と対応力

-

文化的背景が異なる生徒への理解や配慮

-

トラブルや緊急事態(病気・事故・災害など)への対応経験

-

Q8-7|生活指導担当者は事務員を兼務できるか

回答

生活指導担当者を本務とする者が、学校事務を兼務することは 可能 です。

注意点

-

業務量のバランス

-

兼務により過度な負担がかからないこと。

-

-

業務の適切な遂行

-

生活指導と事務の両方が疎かにならないこと。

-

-

体制整備

-

両業務を円滑に行えるよう、学校内での役割分担やサポート体制を整えておくこと。

-

Q8-8|生活指導における「母語対応者」の確保について

回答

通訳派遣会社との提携、海外の仲介業者との連携、翻訳機器の使用 のみ では認められません。

理由

-

生活指導の性質

-

日常的な相談対応だけでなく、病気・事故・災害などの不測の事態にも即時対応が必要。

-

-

求められる体制

-

機関において、直接的に必要な言語で対応できる人材を 常勤・非常勤問わず確保 すること。

-

Q8-9|健康診断の内容について

回答

「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」2(4)②を参照してください。

注意点・実務ポイント

-

健康診断は、生徒の在籍管理や生活支援の一環 として、心身の健康状態を把握するために求められています。

-

具体的には、一般的な学校・教育機関で実施される定期健康診断(身体測定、内科検診、胸部X線検査など)を想定。

-

機関の責任で実施できる体制を整える必要があり、外部医療機関との連携も含めて計画されていることが望まれます。

Q8-10|「在留・学習継続支援体制」とは何か

回答

留学生の在籍管理に関し、関連する業務が適正に実施できる体制が整備されていることを求めています。

また、出入国在留管理庁および文部科学省による以下のガイドラインを必ず参照してください。

👉 出席管理及び在留継続支援体制に係る認定日本語教育機関の運営に関するガイドライン(文科省HP)

注意点・実務ポイント

-

出席管理体制:欠席が続く場合の早期対応、学習意欲や生活状況を把握できる仕組みが必要。

-

在留継続支援:在留資格更新に必要な証明書類の発行、進学・就職等の進路支援を含む。

-

相談体制:学習・生活・在留に関する相談に応じられる担当者を置き、必要に応じ行政機関・地域と連携。

-

記録・報告:出席率や在籍状況を適切に記録し、入管や文科省からの照会に対応できる体制が求められる。

Q8-11|就労・生活課程における「連携体制の実績」について

回答

認定には、事業主や地方公共団体等と連携したうえで日本語教育課程を実施した 実績 が必要となります。

なお、就労のための課程や生活のための課程は、認定を受けなくとも実施可能です。

補足ポイント(整理)

-

要件の核心:認定を受けたい場合は「連携実績」が必須条件。単なる計画や協定書だけでは不十分で、実際に連携授業や活動を行った記録が必要。

-

対象となる連携先:

-

企業(外国人を雇用する事業主)

-

地方公共団体(市役所、区役所、教育委員会など)

-

その他、外国人の生活や就労支援に関わる関係機関

-

-

認定不要なケース:

認定を受けずに「就労」「生活」課程を独自に設置・実施することは可能。ただし、その場合は「認定日本語教育機関」としての公的な認定は得られない。

Q8-12|認定基準第35条・36条の「連携」と「相応な実績」について

回答

「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項」3(4)②③を参照してください。

補足整理

-

想定される連携

-

就労のための課程:外国人を雇用する企業や業界団体と連携し、現場の日本語ニーズを反映させた教育課程を編成すること。

-

例:工場や介護施設と協力して実習や会話練習を取り入れる

-

例:企業担当者から職場で必要な日本語表現についての意見を取り入れる

-

-

生活のための課程:地方公共団体や国際交流協会、地域NPO等と連携し、生活に必要な日本語(医療、行政手続、地域活動など)を反映させた教育課程を編成すること。

-

例:市役所との協力で「ごみ分別・災害対応」に関する日本語授業を組み込む

-

例:地域住民との交流活動をカリキュラムの一部に取り入れる

-

-

-

「相応な実績」とは

-

机上の計画だけでなく、実際に外部機関と協力して日本語教育を行った実績 があること。

-

例:

-

企業・自治体と連携した講座をすでに開講したことがある

-

過去の連携活動の記録や成果(報告書、写真、参加者の実績)がある

-

継続的に外部機関と協議・改善を重ねている

-

-

Q8-13|施行規則第10条の「医師その他の生徒の健康の保持増進に従事する者の勤務状況」について

回答

機関が医師等を直接雇用する必要はありません。

ただし、健康診断等の実施のために医師等が業務を行うことになるので、帳簿にはその 勤務状況(実施日、担当医師の氏名、業務内容など) を記録してください。

✅ ポイント整理

-

医師の常勤配置は不要

-

健康診断や講習などで外部の医師・看護師等が関与した場合は記録対象

-

帳簿に残す内容は「誰が・いつ・どのような健康管理業務をしたか」

Q8-14|母語やその他言語による対応体制について

回答

必ずしも、機関に在籍する生徒すべての出身国の母語対応ができる者を確保しなければならない、という趣旨ではありません。

例えば、複数の国からの生徒に対しては、 英語などの共通言語 を用いれば十分に意思疎通が可能と考えられます。

ただし、以下の点には注意が必要です:

-

生徒の大半が特定の国の出身である場合、その母語で対応できる体制が整っていないと、審査時に「十分な体制かどうか」疑問を持たれる可能性がある。

-

体制の適切性は、機関の教育目標・想定する生徒の出身国や背景・入学者募集の方法などを含め、総合的に審査される。

✅ まとめ

-

全出身国の母語対応は不要。

-

共通言語(例:英語、中国語など) で対応可能。

-

ただし、特定国出身者が多数を占める場合には、その母語対応を整えるのが望ましい。

9. 法務省告示機関に関して

Q9-1|新制度で何が変わるのか?

回答

法務省令の改正により、今後は 「認定日本語教育機関」 として認定された学校でなければ、在留資格「留学」による生徒を受け入れることができなくなりました。

注意点

-

以前は「告示校」であれば留学生を受け入れできましたが、今後は 認定が必須条件 となります。

-

「留学ビザ」での受け入れは、必ず 認定日本語教育機関 であることが必要です。

実務上のポイント

-

日本語学校を運営するだけでは不十分で、認定の申請・取得 が不可欠です。

-

認定を受けられない学校では、留学ビザの学生を入学させられません。

-

認定要件(校地・校舎、教員体制、教育課程など)を事前に準備しておくことが大切です。

Q9-2|法務省告示機関はいつまでに認定を取る必要があるのか?

回答

制度施行後の5年間は経過措置により、現行の法務省告示機関でも留学生を受け入れできます。

ただし、 令和11年4月以降も留学生を受け入れるためには、令和10年度末までに認定を取得 しなければなりません。

注意点

-

経過措置期間は 令和11年3月31日まで。

-

令和11年4月から留学生を受け入れるには、令和10年度1回目までに認定申請を行い、認定を受けておく必要 があります。

実務上のポイント

-

令和10年度2回目で認定を受けた場合、令和11年4月からの受入れは不可。ただし、令和11年10月開設時からは既存定員を引き継いで受け入れ可能です。

-

審査スケジュールを確認し、早めに準備・申請 しておくことが重要です。

Q9-3|法務省告示機関に関する各種手続きの受付先は?

回答

法務省告示機関に関する各種変更手続きや告示基準に基づく各種報告は、引き続き 地方出入国在留管理局・支局 が受付窓口となります。

注意点

-

制度が新しくなっても、従来どおり 入管庁の管轄窓口での手続きが必要。

-

文科省による認定制度とは手続きの窓口が異なるため、混同しないよう注意。

実務上のポイント

-

告示校としての義務(報告・変更届など)は、認定を取得するまで 従来どおり入管庁で対応。

-

認定校となった後は、文部科学省への報告・届出に切り替わるため、事務体制を整理しておくとスムーズです。

Q9-4|告示基準による義務は引き続き必要か?

回答

法律施行後も、経過措置期間中で認定を受けていない法務省告示機関は、引き続き告示基準に基づく義務を履行する必要があります。

認定を受けた後は、法務省の告示から抹消されるため、告示基準に基づく報告等の義務は不要となります。

注意点・実務ポイント

-

経過措置期間中は「認定をまだ取っていなくても」告示基準に従う必要あり。

-

認定を取得したタイミングで告示基準の義務は終了。

-

申請スケジュールや経過措置の終了時期を踏まえて、切替時期を誤らないようにすることが重要。

Q9-5|専任教員数に関する経過措置は継続されるか?

回答

告示基準附則による専任教員数の経過措置は以下のとおり段階的に適用されます。

-

令和7年3月31日まで:定員60人につき1人

-

令和7年4月1日〜令和10年3月31日まで:定員50人につき1人

一方で、認定制度に移行した場合は経過措置は適用されず、認定基準に基づき「生徒40人につき1人以上」の本務等教員を配置する必要があります。

重要ポイント

-

経過措置は「告示校」として存続している期間に限り有効。

-

認定を受けた瞬間から、より厳しい「40人に1人」の基準が求められる。

-

認定申請時は「経過措置に頼らず」、認定基準で必要な教員数を確保しておくことが必須。

Q9-6|養成研修の新規届出の期限について

回答

日本語教育機関の告示基準に基づく420時間以上の日本語教師養成研修の新規届出は、新制度施行に伴い 令和5年12月末で受付終了 しました。

ただし、すでに届出済みの養成課程や養成研修については、法施行後も継続実施が可能です。

まとめ

-

新規届出は終了(令和5年12月末まで)。

-

既存の養成課程・研修は引き続き実施できる。

-

これから新規に養成研修を始めたい場合は認められないため、既存研修の活用が前提となる。

Q9-7|日本語教育能力検定試験の合格時期と取扱い

回答

公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験については、令和6年3月31日までに合格した者 が対象となります。

この合格者は、法施行後5年間の移行措置期間中、法務省告示機関で勤務でき、また新制度の認定日本語教育機関でも経過措置として勤務が可能です。さらに、登録日本語教員への登録においても、現職者は試験や実践研修が免除されます。

重要点

-

試験合格期限:令和6年3月31日まで。

-

合格者は施行後5年間、旧告示機関・新認定機関いずれでも勤務可。

-

登録日本語教員登録の際も、現職者なら試験・研修免除の対象。

Q9-8|認定申請と法務省告示機関の変更手続き

回答

認定申請が認められなかった場合で、引き続き法務省告示機関としての変更を認めてもらいたい場合には、告示基準に基づく変更手続き を行う必要があります。

なお、認定申請時に提出する書類(紙媒体2部)を、地方出入国在留管理局・支局への提出書類として兼ねることが可能です。

また、設置者変更や定員変更については、先に告示機関としての変更手続を終えた上で認定申請を行う必要 があります。

ポイント

-

認定が不認可 → 告示基準に基づく変更手続きが必要。

-

認定申請書類(紙媒体2部)は、入管局への提出書類と兼用可。

-

設置者変更・定員変更は、告示機関での手続完了後に認定申請。

-

詳細は 出入国在留管理庁HP を確認。

Q9-9|認定を受ける前の定員増について

回答

認定を受けるまでは、従来の告示機関の制度(適正校かつ定員80%充足)のもとで、定員を増やすことは制度的に可能 です。その際は、地方出入国在留管理局・支局に相談してください。

また、法律施行後であっても、認定を受けていない法務省告示機関が経過措置期間中に留学生を受け入れる場合には、引き続き告示基準の義務を履行 する必要があります。

ポイント

-

認定前でも、従来の「適正校・80%充足」の条件を満たせば定員増は可能。

-

手続きは地方出入国在留管理局・支局で相談・確認が必要。

-

経過措置期間中は、告示基準の義務を守り続けることが必須。

Q9-10|定員増申請中に認定申請はできるか

回答

定員増の申請をしている最中に認定申請を行うことはできません。定員申請の結果が確定し、定員が確定した後に認定申請を行う必要があります。

ポイント

-

認定申請は、確定した定員数に基づいて行う必要がある。

-

そのため、まずは告示機関としての定員増手続きを完了させることが先決。

-

手続きを同時並行ではなく、順番を守って進めることが重要。

Q9-11|認定申請中に適正校通知が出た場合の定員増申請

回答

認定申請の審査中に変更を行うことはできません。定員増の申請を優先したい場合は、一度認定申請を取り下げ、その後に定員申請を行い、結果が確定してから再度認定申請を行う必要があります。

ポイント

-

認定申請中は他の変更手続きはできない。

-

定員増を先に進めたい場合 → 認定申請を取り下げる → 定員申請 → 確定 → 再度認定申請。

-

手続きの順番を誤ると、申請が無効になる可能性があるため注意が必要。

Q9-12|移行措置期間中に一部課程・コースのみ認定申請できるか

回答

一部課程・コースのみを対象に認定申請することは可能です。ただし、認定されると機関単位で法務省告示から抹消される点に注意が必要です。

また、認定申請時点で全ての課程・コースについて申請していても、一部課程のみ「認定可」となる見通しが立った場合(令和10年度の申請を除く)に、他の課程でも引き続き留学生を受け入れたい場合は、一度申請を取り下げ、再度申請を行う必要があります。

ポイント

-

一部課程のみ申請しても可能だが、認定されると告示校としての地位は消失する。

-

全課程を申請したが一部のみ認定されそうな場合 → 認定を維持したい課程があれば申請を取り下げて再申請。

-

計画段階で「どの課程を残すか」を明確に整理してから申請することが重要。

10. 経過措置に関して

Q10|現職教員とは誰を指すか

回答

「現職教員」とは、以下の期間・条件で日本語教育に従事した人を指します。

-

期間:平成31年(2019年)4月1日~令和11年(2029年)3月31日まで

-

場所:

-

法務省告示機関(告示対象の日本語教育課程)

-

大学

-

認定日本語教育機関(認定対象の日本語教育課程)

-

文部科学大臣が指定する日本語教育機関(認定前の課程を含む)

-

-

従事年数:日本語教育に 1年以上 従事していること。

ポイント

-

法律施行後5年間(移行措置期間)は、上記の「現職教員」であれば認定機関の教員として勤務可能。

-

つまり、登録日本語教員でなくても一定の経験があれば移行期間中は認められる。

-

認定申請に際しては、この「現職教員」としての経歴を証明できる書類(在職証明等)が必須になる。

11. 登録実践研修機関、登録日本語教員養成機関について

Q11-1|登録のための相談はいつから可能か

回答

-

第1回事前相談:令和6年6月24日~7月26日に実施(終了済)。

-

第2回申請受付に向けた事前相談:令和6年12月23日~令和7年1月31日。

-

詳細は「登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録申請等の手引き」を参照。

ポイント

-

申請前には必ず「事前相談」を受ける必要がある。

-

年2回のスケジュールで行われる見込み。

-

相談を受けずに申請はできないので、計画的に準備が必要。

Q11-2|両方の登録申請をした場合に片方だけ認められたら?

回答

登録を認められた方の事業(実践研修または養成課程)のみ実施可能です。

ポイント

-

両方同時に申請はできるが、必ずしも両方が認められるとは限らない。

-

審査基準を満たしている事業のみ許可される。

-

不認可となった事業については、改善後に再度申請が必要。

Q11-3|経過措置Cルートの対象機関はいつまでに登録が必要?

回答

経過措置Cルートは令和15年3月31日まで適用されます。

例えば、4年間の日本語教員養成課程を実施する大学が、経過措置終了後も切れ目なく養成を続けるには、遅くとも令和11年4月1日から登録日本語教員養成機関・実践研修機関として課程を開始する必要があります。そのため、令和10年度第1回目の申請受付期間までに申請し、登録を受けなければなりません。

ポイント

-

経過措置Cルート:令和15年3月31日まで有効。

-

登録機関として継続するには、令和10年度第1回目申請で登録を受ける必要。

-

背景には大学の修業年限(4年)を考慮した特例措置がある。

Q11-4|申請後に申請資料の内容を変更できる?

回答

申請後の申請資料の修正は、原則認められていません。

ただし、事故や災害などやむを得ない事情で変更が生じた場合には、速やかに文部科学省へ連絡する必要があります。

ポイント

-

原則:申請後の修正は不可。

-

例外:災害・事故など不可抗力の事情がある場合のみ可。

-

対応:変更が必要な場合は必ず文科省に迅速に連絡する。

Q11-5|実践研修や養成課程を委託できる?

回答

登録実践研修機関や登録日本語教員養成機関は、必ず自ら実施する必要があり、他機関への委託は認められていません。

ただし、複数の登録日本語教員養成機関が共同で1つの養成課程を運営することは可能です。

ポイント

-

委託は不可 → 登録機関自身が責任を持って実施する必要がある。

-

共同運営は可 → 複数の養成機関で協力して1つの課程を構築できる。

Q11-6|研修事務規程や養成業務規程はどの程度詳細に書く?

回答

研修事務規程や養成業務規程は、文部科学省が示す策定例を参考にしてください。

また、これらの規程は一度定めた後に変更する場合、法令に基づく手続きが必要になるため、内容の詳細さや記載事項は十分に検討して作成する必要があります。

ポイント

-

策定例を参考にしつつ、機関の運営実態に即して記載する。

-

一度定めると変更が容易でないため、将来的な運営も見据えた記載が望ましい。

-

過不足のない粒度(詳細さ)で、手続きが円滑に行える内容にすることが重要。

Q11-7|実践研修や養成課程の定員数とは?

回答

定員数とは、各課程において**同時に在籍できる最大の人数(収容定員数)**を指します。

まとめ

-

「定員数」=一度に在籍可能な人数の上限

-

募集人数や年間の受講者総数ではなく、あくまで同時在籍数が基準

Q11-8|同一科目を実践研修と養成課程の両方に含められるか?

回答

実践研修は「教育実習」に該当する実践研修コアカリキュラム、養成課程はその他の必須教育内容49項目に基づく養成課程コアカリキュラムによって構成されており、両者の教育内容は重複しません。したがって、一体型の申請であっても、同一の科目を両方に含めることは想定されていません。

ポイント

-

実践研修=「教育実習(コアカリキュラム28)」が中心

-

養成課程=「必須教育内容49項目」

-

教育内容が異なるため、同一科目の二重カウントは不可

Q11-9|実践研修に係る費用について

回答

実践研修の受講手数料は、各登録実践研修機関が自ら定めます。ただし、その金額については、

-

実践研修の適正な実施に必要な費用を超えていないか

-

特定の者に対して不当な差別的取扱いがないか

の観点から審査を受け、文部科学大臣の認可が必要です。

ポイント

-

受講料は機関ごとに自由設定できるが、適正性と公平性が必須。

-

文部科学大臣による認可が前提。

-

不当な高額設定や差別的な料金体系は認められない。

Q11-10|実践研修の手数料の額について

回答

実践研修の手数料は、研修実施に要する費用の総額を想定受講者数で割った額以下で設定しなければなりません。登録申請時には、その算定根拠を示す書類を提出する必要があります。

ポイント

-

手数料=「実施に要する費用 ÷ 想定受講者数」で上限額が決まる。

-

設定根拠を明確にし、書類で示すことが必須。

-

不当に高額な手数料を設定することはできない。

Q11-11|大学在学生の実践研修手数料について

回答

大学在学生が実践研修を受講する場合、すでに支払っている授業料に含める形で、追加の手数料を徴収しないことも可能です。ただし、その場合であっても「実践研修の手数料」として文部科学大臣の認可を受ける必要があります。なお、認可を受ける際の手数料額は、在学生以外の者が受講する場合を想定して設定することが一般的です。

ポイント

-

在学生は追加徴収なしでもよい(授業料に含める形)。

-

それでも「手数料」の認可申請は必須。

-

認可申請の際は、外部受講者がいる場合を想定した額で設定するのが妥当。

Q11-12|登録実践研修機関の地位の引継ぎについて

回答

登録実践研修機関の登録は申請者本人(法人または個人)に付与されるため、他者に直接引き継ぐことはできません。親会社・子会社・関連会社であっても同様です。研修事務を引き継ぎたい場合は、新たに登録を受ける必要があります。

引継ぎを受けた側は登録が完了するまで研修事務を行うことはできません。また、引継ぎを行う側は研修事務を廃止し、帳簿や書類を文部科学大臣に引き継ぎます。受け取る側は文部科学大臣からそれらの帳簿・書類を受領する必要があります。

ポイント

-

登録は「申請者本人」にのみ付与 → 他者への直接引継ぎは不可。

-

引継ぎ希望の場合 → 新たに登録申請が必要。

-

引継ぎ元は研修事務を廃止し、帳簿・書類を文科大臣に引渡す義務あり。

-

引継ぎ先は文科大臣から帳簿・書類を受領する。

Q11-13|「養成課程を修了する見込みの者」の範囲

回答

「養成課程を修了する見込みの者」とは、養成課程で学修中の者のうち、実践研修を受講するために必要な学修をすでに終えている者を指します。具体的には、「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」に示された必須教育内容49項目のうち、p3~4に記載された37項目を最低限修了していることを証明できる者です。

ポイント

-

見込み者=「まだ在学中」だが必要科目を修了済みの学生。

-

実践研修受講には「必須49項目中37項目」の修了が条件。

-

証明できる形(成績証明など)で確認される必要がある。

Q11-14|養成課程修了見込みの判定主体

回答

「養成課程修了見込み」と判断するのは登録日本語教員養成機関であり、当該機関が履修証明書を作成・提示します。登録申請時には、どの科目を修了した者を「修了見込み」とするかについて提示を求め、その妥当性が審査されます。

ポイント

-

判定主体は「登録日本語教員養成機関」。

-

証明方法=「履修証明書」での提示。

-

どの科目修了を基準にするか → 申請時に提示・審査される。

Q11-15|実践研修の受講者を自機関修了者に限定できるか

回答

自機関の養成課程修了者を優先的に受け入れることは可能ですが、法令で定められた要件以外に制限を設けることは禁止されていません。ただし、登録実践研修機関としての社会的責任から、他機関の養成課程修了者や「試験ルート」で資格取得を目指す者も、定員超過など特段の事情がない限り受け入れることが求められます。

ポイント

-

自機関修了者を優先することは可能。

-

ただし排除は不可。

-

他機関修了者や試験ルート受験者も、基本的には受け入れる義務がある。

-

例外は「定員超過など特段の事情がある場合」のみ。

Q11-16|実践研修に修了要件は必要か

回答

実践研修は「受講すればよい」というものではなく、各機関が研修の目標や成績判定基準を定め、それに基づいて評価・判定を行う必要があります。したがって、修了要件を設定し、適切に修了判定を行うことが求められます。

ポイント

-

単なる受講では修了とはならない。

-

各機関で 研修目標・成績判定基準 を事前に設定する必要がある。

-

評価・判定の方法を明示し、公平かつ一貫した修了判定を実施することが重要。

Q11-17|実践研修で「修了不可」と判断される場合について

回答

受講者に日本語教員として必要な資質が欠けていると判断される場合(不適切な言動や姿勢など具体的な根拠がある場合)は、登録実践研修機関として「修了不可」と判断することが考えられます。その際には、評価基準や方法を事前に明確に定め、受講者に提示しておく必要があります。

ポイント

-

「修了不可」の判断は 具体的根拠に基づくことが必須。

-

判断基準は恣意的ではなく、 評価基準・方法を事前に提示 して透明性を担保する。

-

実践研修は単なる形式的な受講ではなく、教員としての 資質確認のプロセス も含む。

Q11-18|実践研修はすべてオンラインで実施できるか

回答

すべてをオンラインで実施することはできません。「登録実践研修機関研修事務規程策定基準」第1④に規定されているとおり、模擬授業と教壇実習は必ず対面で実施 する必要があります。

ポイント

-

講義やディスカッションなどの一部はオンライン実施も可能。

-

ただし、教育現場での実践力を評価するための 模擬授業・教壇実習は対面必須。

-

研修の信頼性と実効性を確保するため、オンラインと対面を適切に組み合わせることが重要。

Q11-19|実践研修の教壇実習で網羅的な学習者対象が必要か

回答

実践研修の限られた時間で、A1〜C2の全レベルやあらゆる分野の学習者を対象に実習を行うことは現実的ではないため求められません。

ポイント

-

実習では、特定のレベルや場面を設定して取り組めばよい。

-

重要なのは「網羅性」ではなく、教壇に立ち実践的に指導する経験を積むこと。

-

さまざまなレベルや背景に柔軟に対応できる力は、研修後の実務経験でさらに養われていく。

Q11-20|教壇実習の授業時間の単位について

回答

教壇実習は、連続した45分の授業を単独で2回以上行う必要があります。

そのため、1回15分の授業を6回行うといった分割方式は認められません。

ポイント

-

実習は「模擬的な体験」ではなく、実際の授業運営を通じて指導力を養うことが目的。

-

15分程度では授業の流れ(導入・展開・まとめ)を経験できないため不可。

-

最低でも45分連続で実施し、教員としての授業設計力・運営力を確認することが求められます。

Q11-21|教壇実習を分けて実施することは可能か

回答

教壇実習は、連続した45分以上の授業補助を2回以上行う必要があります。

そのうえで、実施時期を分けて1回ずつ行うことは可能です。

ただし、

-

養成課程に在籍していない受講者(試験合格後に実践研修のみ受講する者)が不利益を受けないようにすること。

-

1回目の実習を行う時点でも、受講者が実践研修の受講資格を満たしている必要があること。

ポイント

-

実習の時期を分けることで柔軟な運営は可能。

-

ただし受講者の条件や公平性を必ず担保すること。

-

「回数」ではなく「45分×2回以上」が必須条件なので、分割ではなくそれぞれを独立した実習として扱う必要があります。

Q11-22|教壇実習は必ず認定日本語教育機関で行う必要があるか

回答

教壇実習は、登録実践研修機関研修事務規程策定基準5①イ)~二)の要件をすべて満たす場合には、認定日本語教育機関以外で行うことも可能です。

ただし、次の場合は必ず認定日本語教育機関で実施しなければなりません。

-

登録日本語教員養成機関の登録を受けていない機関が実践研修を行う場合。

このため、自機関で教壇実習を実施するには、認定日本語教育機関としての認定を受ける必要があります。

ポイント

-

認定を受けていない機関が自前で教壇実習を実施することは不可。

-

教壇実習を外部で行う場合でも、基準(研修事務規程基準5①イ〜二)を満たす必要がある。

-

実習の実施場所や方法については、認定・登録の有無が大きな条件となる。

Q11-23|認定日本語教育機関の認定申請と並行して登録実践研修機関の登録申請は可能か

回答

並行して申請することは可能です。

ただし、登録日本語教員養成機関の登録を受けずに自機関で教壇実習を行う場合、並行申請している認定日本語教育機関の認定審査が「不可」となった場合には、登録実践研修機関の登録も不可となります。

ポイント

-

並行申請自体は認められている。

-

ただし、教壇実習を自機関で行う場合は「認定日本語教育機関であること」が必須条件。

-

認定審査に落ちた場合は、実践研修機関の登録も自動的に不可になるリスクがある。

Q11-24|認定日本語教育機関以外を教壇実習機関とする場合の指導者の要件

回答

一定の要件を満たせば、認定日本語教育機関以外でも教壇実習を行うことは可能です。想定される例としては、外国の大学、企業の従業員や難民を対象とした日本語教育機関、地域の日本語教室、小学校などがあります。

その場合、必ずしも教壇実習機関側で指導者を配置しなくてもよく、登録実践研修機関の指導者が出向して指導を行うことも可能です。

ポイント

-

実習先は必ずしも認定日本語教育機関でなくてもよい。

-

実習機関に指導者がいない場合は、登録実践研修機関が責任を持って指導者を派遣できる。

-

実習先との連携体制をどう整えるかが重要。

Q11-25|インターナショナルスクールを教壇実習機関とすることはできるか

回答

「登録実践研修機関研修事務規程策定基準」5①の要件を満たせば、インターナショナルスクールを教壇実習機関とすることは可能です。

この場合、小学校などを教壇実習機関とする場合と同様に、5①ニに規定されている要件(教育環境や学習者の特性への配慮など)にも注意を払うことが望ましいです。

ポイント

-

インターナショナルスクールも実習機関として認められる余地がある。

-

基準5①の条件をクリアしていることが前提。

-

小学校での実習と同じように、教育環境や学習者の特性に応じた配慮が必要。

Q11-26|教壇実習機関は外部機関でなければならないのか

回答

教壇実習機関は必ずしも外部である必要はありません。

登録実践研修機関が自ら設置する日本語教育機関を教壇実習機関とすることも可能です。

例えば:

-

認定日本語教育機関

-

大学の設置者が登録実践研修機関の登録を受けた場合、その大学の留学生センター(※日本語教育課程を実施していないものも含む)

これらを教壇実習機関として設定することができます。

ポイント

-

外部機関に限られない(内部機関でも可)。

-

大学や認定日本語教育機関に併設されているセンターなども対象になり得る。

-

実習機関として必要な要件を満たすことが前提。

Q11-27|点検および評価の項目はどのように設定すべきか

回答

実践研修の評価が適切に行われるよう、各機関で点検・評価項目を設定する必要があります。

その際、施行規則第7条に定められた 認定日本語教育機関の評価項目 も参考にしてください。

設定された項目の適切性については、登録審査時に確認されます。

ポイント

-

評価項目は各機関が独自に設定する。

-

ただし法令上の評価項目を参考にすることが望ましい。

-

登録審査で妥当性をチェックされるため、曖昧な項目ではなく、客観的・具体的なものを整備する必要がある。

Q11-28|既存の評価制度と実践研修の評価の関係

回答

大学や専修学校等がすでに学校教育法などに基づいて評価制度を整備しており、その中で実践研修の評価も適切に行われている場合は、新たに別の評価制度を作り直す必要はありません。

ポイント

-

既存の制度で十分に実践研修をカバーできていれば再整備は不要。

-

重要なのは「実践研修の評価が適切に行われているかどうか」であり、形式的に二重の仕組みを作る必要はない。

Q11-29|第三者評価の実施義務について

回答

第三者評価の実施は必須ではありません。

ただし、中立的な立場から評価を受けることで、実践研修の質の向上につながるため、その実施は推奨されています。

ポイント

-

法的な義務はない。

-

教育の質保証や改善のためには有効。

-

外部評価を取り入れることで、内部では気づきにくい課題を発見できる。

Q11-30|秘密保持に関するルールとは

回答

「秘密保持に関するルール」とは、研修事務を通じて得た個人情報や機密情報を保護するための規定を、機関内部の規則等で明確に定めることを指します。具体的には、

-

文書やデータの保存方法

-

情報にアクセスできる者の範囲や制限

-

関係者に課す秘密保持義務

などを整備することが求められます。

ポイント

-

個人情報や機密情報の取り扱いを明文化することが必須。

-

内部規程で「保存方法」「アクセス権限」「秘密保持義務」を明確に規定する。

-

情報漏洩を防ぐ体制を整えることで、研修機関としての信頼性を確保できる。

12. 登録日本語教員養成機関や養成課程について

Q12-1|養成課程に修了要件は必要か

回答

登録日本語教員養成機関では、養成課程の目標や成績判定基準を明確に定め、あらかじめ設定した基準や方法に基づいて評価・判定を行う必要があります。受講のみで修了とするのではなく、必ず修了要件を設けなければなりません。特に最低限として、「必須の教育内容」49項目に関する科目をすべて合格していることが条件です。

ポイント

-

修了要件は必須(単なる出席では不可)。

-

成績判定基準をあらかじめ明文化しておく必要がある。

-

「必須の教育内容」49項目すべてに合格することが最低条件。

-

これにより、修了生の質が担保される。

Q12-2|登録日本語教員養成機関の地位を他者に引き継げるか

回答

登録日本語教員養成機関の登録は、申請した法人や個人に付与されるものであり、他の法人や個人に引き継ぐことはできません。親会社・子会社・関連会社であっても同様で、引継ぎを受ける側は改めて登録を受ける必要があります。登録を受けるまでの間は養成業務を実施することはできません。

ポイント

-

登録は「申請者本人」に限られる権利で、譲渡不可。

-

親会社・子会社・関連会社への移転も不可。

-

引継ぎを希望する場合、新たに登録申請が必要。

-

新登録を受けるまでは養成業務を継続できないため、業務計画上の空白リスクに注意。

Q12-3|授業時間外の学習(二倍規定)の確認方法

回答

「登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準」1③で定める、授業時間外に授業時間の二倍相当の学習を行わせるカリキュラム内容については、「登録実践研修機関の登録、研修事務規程の認可等、登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の届出等に当たり確認すべき事項」2(1)③を参照しつつ、シラバスに基づいて確認されます。これは、無理な詰め込みで極端に短期間の養成課程を行うことを防ぐ目的があります。

ポイント

-

審査では シラバス内容 を基に確認される。

-

規定の趣旨は「学習負担の適正化」と「短期間養成の回避」。

-

授業外学習は 授業時間の2倍相当 を求める前提。

-

カリキュラム作成時に、無理なく計画できる仕組みを整備する必要がある。

Q12-4|受講料割引と不当な差別的取扱い

回答

受講料の割引は、各機関が定めたルールに基づき、事前に受講者へ明示していれば認められます。割引を行うこと自体が直ちに「不当な差別的取扱い」には該当しません。ただし、割引の目的や必要性が社会通念上妥当であり、合理的に説明できることが求められます。

ポイント

-

割引は 事前にルールを明示 しておくことが必須。

-

目的や背景(例:経済的支援、地域貢献など)が 合理的に説明可能 であること。

-

恣意的な優遇や一部の受講者のみへの不透明な対応は「不当な扱い」とみなされるリスクがある。

Q12-5|本務等教授者とは

回答

本務等教授者とは、登録日本語教員養成機関において、養成課程の編成や関連業務に責任を担い、当該機関(学部や学科等で実施する場合はその学部や学科等)で専ら、または本務として教育に従事する教員を指します。いわゆる 専任教員・本務教員 である必要があります。

「責任を担う」とは、必ずしも養成課程の編成責任者であることを意味せず、例えば 養成課程の編成会議の構成員として実質的に参画している教員 も含まれます。なお、養成課程の業務だけに専念することまでは求められていません。

ポイント

-

「専ら」または「本務」として教育に従事する専任教員であることが必要。

-

養成課程の責任者でなくても、会議に参画するなど 直接的・実質的に業務に関与 していれば可。

-

養成課程専任でなくてもよく、他の教育業務と兼務していても問題ない。

Q12-6|認定日本語教育機関の本務等教員を養成課程の教授者にできるか

回答

認定日本語教育機関の設置者が登録日本語教員養成機関として登録を受ける場合、そこで授業等を担当する認定日本語教育機関の本務等教員を、養成課程の本務等教授者とすることは可能です。

ただし、認定日本語教育機関の本務等教員は 日本語教育課程の業務を本務とする必要 があるため、業務の中心はあくまで認定日本語教育機関での日本語教育課程に関するものでなければなりません。

ポイント

-

認定日本語教育機関の本務等教員は、養成課程でも教授者として認められる。

-

ただし本務の中心は「認定日本語教育機関の日本語教育課程」であることが条件。

-

兼務は可能だが、責務の重点がぶれないように注意が必要。

Q12-7|「実施上支障を来さない体制」とはどのような体制か

回答

「実施上支障を来さない体制」とは、登録審査の際に養成課程を安定的に実施できる体制が整っていることを求めるものです。具体的には以下の基準が示されています。

-

収容定員数に応じた 本務等教授者 が配置されていること

-

本務等教授者の数が 最低でも3人を超えること

これはあくまで最低ラインであり、実際の登録審査では、各機関の養成課程の内容や実施計画を踏まえて、より実質的に「支障がない体制」であるかどうかが個別に確認されます。

ポイント

-

人員配置は「定員に応じた適正な数+最低3人以上」が必須。

-

数だけでなく、内容や計画に照らして教育が滞りなく行えることが重要。

-

機関ごとの事情に応じて、さらに強固な体制が求められる場合もある。

Q12-8|本務等教授者の「最低3人を上回る」要件の考え方

回答

本務等教授者が最低3人を上回ることは、養成課程ごと に求められる要件です。機関全体で3人以上いればよいというものではありません。

ただし、同一機関が複数の養成課程を実施している場合、同じ教員が複数の養成課程の本務等教授者を兼ねることは可能 です。

ポイント

-

「最低3人超」は 課程単位の要件。

-

機関単位でまとめてカウントすることはできない。

-

教員は、1人で複数課程の本務等教授者を兼務可能。

Q12-9|本務等教授者は担当科目がなくてもよいか

回答